筋トレを科学する|上級者が知るべき体の仕組みと運動科学の完全ガイド

筋トレを続けていく中で、「フォームは正しいはずなのに伸び悩んでいる」「なぜこの動きが効果的なのかをもっと深く理解したい」と感じることはありませんか?

トレーニング効果をさらに高め、ケガを防ぎながら長期的にパフォーマンスを維持するためには、単なる経験や感覚だけでなく、筋肉・関節・神経がどのように連携して動くのかという科学的な知識が欠かせません。

本記事では、パーソナルトレーナー歴16年の筆者が、運動単位(モーターユニット)の働き、筋肉と腱の役割、年齢による身体特性の変化、そしてオーバートレーニングを防ぐ回復戦略まで、専門的な運動科学を体系的に解説します。

感覚だけに頼らない「科学的トレーニング」を身につけることで、伸び悩みを突破し、より精度の高いボディメイクやパフォーマンス向上が可能になります。

トレーニングを理論的に捉え、次のステージへ進みたい方は、ぜひ最後までお読みください。

※初めて筋トレや運動科学に触れる方は、先に初心者向けガイドをご覧ください。

▶ 筋トレ初心者必見!体の仕組みを理解して効率アップする入門ガイド

たろうくん

たろうくんこのカテゴリーの内容は少し難しいので、初心者の人は後回しにしても大丈夫だよ!

解剖学から見る「体の構造」とトレーニングの関係

筋トレに重要な筋肉の構造と働き【部位別に解説】

筋肉はどのようにして動くのか?

筋肉は脳から送られる電気信号(神経インパルス)によって収縮し、骨を動かします。主に骨格筋が運動に関わっており、その内部は筋線維(筋細胞)が束になって構成されています。

- 速筋(白筋):瞬発力に優れ、短時間の力強い運動に向いている

- 遅筋(赤筋):持久力に優れ、長時間の運動に向いている

- 速筋を白筋というのはなぜ?

-

速筋が「白筋」と呼ばれるのは、筋繊維に白い色素が多いためです。速筋は糖分をエネルギー源とし、酸素をほとんど使わずに短時間で強い力を発揮する筋肉で、ミオグロビンが少なく血流も少ないため白っぽく見えます

- 遅筋を赤筋というのはなぜ?

-

遅筋が「赤筋」と呼ばれるのは、ミオグロビンという酸素を貯蔵する赤い色素が多く、毛細血管も豊富で酸素を使って持久力を発揮するため筋肉が赤く見えるからです

自宅トレでも、テンポや回数を調整することで、どちらの筋線維にも刺激を与えることができます。

起始・停止を理解するとトレーニングが変わる

筋肉は2つの骨をつなぐように付着しており、それぞれ「起始(動かない側)」と「停止(動く側)」があります。

肘関節をつないでいるだけではないんだね。

- トレーニング中にどこを意識すべきかが明確になる。

- 正しいフォームの習得や狙った筋肉への刺激が向上する。

主働筋と拮抗筋のバランス

筋肉は単体で動くのではなく、対になる筋肉と協調して働きます。

- 主働筋:動作の主役となる筋肉

- 拮抗筋:主働筋と逆方向に作用し、動作を安定させる筋肉

胸の筋肉を鍛えたら背中の筋肉も、

腹筋を鍛えたら背筋群も忘れずに鍛えましょう。

全身の筋肉を3つの部位に分けて分類

- 大胸筋

- 広背筋

- 三角筋

- 上腕二頭筋

- 上腕三頭筋

- 大腿四頭筋

- ハムストリングス

- 大臀筋

- 腹筋(クランチ、プランク)

- 背筋(バックエクステンション)

各部位ごとの筋肉の名称や位置について、図解で簡単な内容から学びたい方はこちらもご覧ください。

▶ 【図で解説】初心者向け!全身の主要筋肉10選と部位別トレーニング方法

関節の種類と可動域の仕組み|柔軟性との関係とは?

関節の種類と特徴

関節は骨と骨をつなぐ接合部で、種類によって可動域と安定性が異なります。

- 球関節(肩・股関節):可動域が広く、自由な動きが可能

- 蝶番関節(肘・膝):一方向の曲げ伸ばしに特化

- 回旋関節(首・前腕):ねじるような動きが可能

関節の可動域の狭さが引き起こすトラブル

関節可動域が狭くなると、フォームが崩れやすくなりケガのリスクも増します。

- 筋肉や腱の硬さによる制限で姿勢に悪影響

- 姿勢不良が長期化すると、可動域はさらに低下

- ストレッチを習慣にすることで改善が可能

体幹とはどこ?筋トレへの影響と鍛えるメリット

体幹とは具体的にどこか?

体幹は、頭・四肢を除いた胴体全体を指します。以下の筋肉が含まれます。

- 体の前側:腹直筋、腹横筋、腹斜筋群

- 体の後ろ側:多裂筋、脊柱起立筋

- 体幹のインナー:横隔膜、骨盤底筋群

体幹が弱いとどうなるか?

体幹が不安定だと、以下のような問題が起きます。

- 動作中に姿勢が崩れる。

- 腰や背中に余計な負担がかかる。

- 力の伝達効率が低下し、運動のパフォーマンスが落ちる。

トレーニングにどう活かすか?

自宅トレでも体幹を鍛える種目は豊富にあります。

- プランク:体を板のようにまっすぐに固定する体幹トレーニング

- シットアップ:足首を固定して、背中を床から完全に起こす「普通の腹筋」。

- クランチ:仰向けの状態で膝を立てて、肩甲骨あたりから上体を少し丸める小さいで動きの腹筋。

いずれも器具不要で、正しいフォームの基礎となります。

▼体幹のトレーニングに関して詳しく解説する記事はこちらです。

バイオメカニクスで学ぶ効率的なフォーム

筋トレの効率を上げる『重心と力の関係』とは?

重心とは何か?

重心とは、身体の質量の中心点です。

動作中、この重心をどのようにコントロールするかが重要になります。

- 重心が支持基底面(足の接地範囲)に収まっていると安定します。

- 外れると姿勢が崩れ、ケガのリスクが増してしまいます。

筋トレ中は、重心がどこにあるか、どう動くかがフォームや力の伝わり方に大きく影響します。

スクワットでの重心の例

- 重心が前に行く → 膝や足首に負担がかかります。

- 重心が後ろ → 上体が前傾して腰を痛める原因になります。

- 正しい目安:足裏全体に体重を乗せましょう。

土踏まずの真上に重心を置くようにすると効率よく力を伝えることができます。

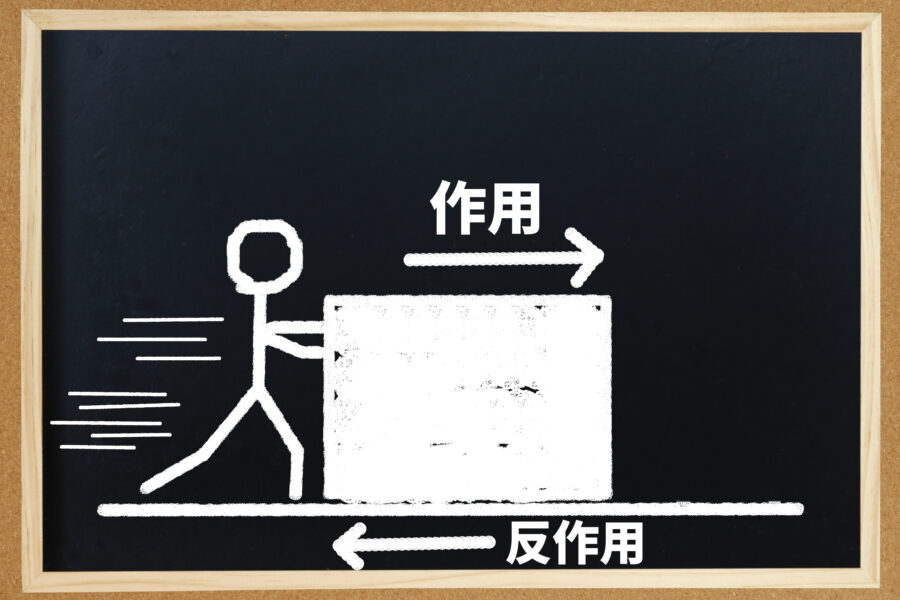

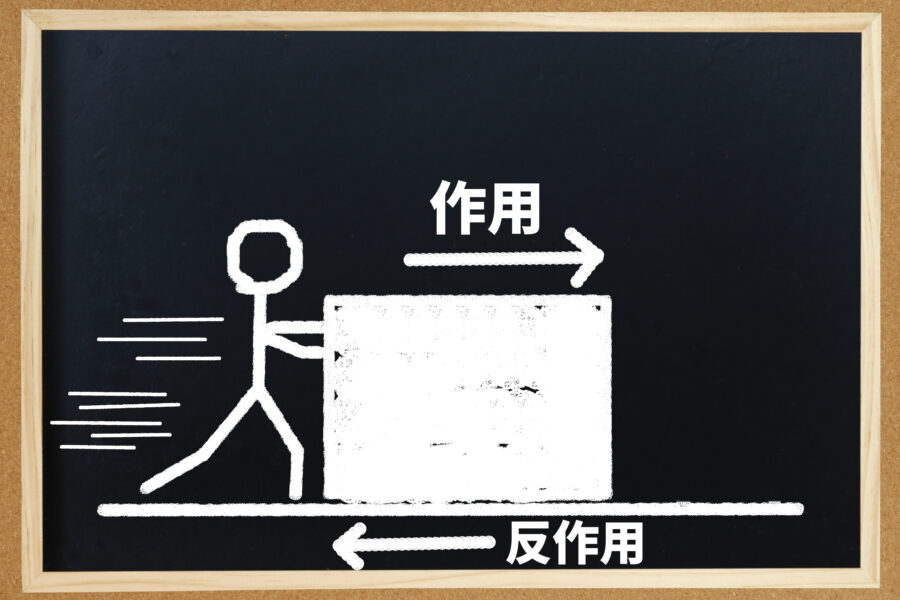

レバレッジ(てこの原理)を使って自重トレの負荷を調整する方法

レバレッジ(てこの原理)を使うと、自分の体重だけでもトレーニングの負荷を簡単に強くしたり弱くしたりできます。

体の支点・力点・作用点の位置を変えることで、同じ動作でも負荷を大きく変えられます。

● モーメントとは?

「力のモーメント」は、特定の点や軸のまわりで物体を動かそうとする力の大きさを示します。

もう少し具体的に言うと、

この式が意味するのは、「同じ力でも、支点から遠い位置にあるほど大きな負荷がかかる」ということです。

- ヒジを曲げた状態でダンベルを持つ → 肩への負荷は比較的小さい

- 腕をまっすぐ前に伸ばしてダンベルを持つ → 同じ重さでも肩が「重く感じる」

これは「支点(肩)」からの距離が長くなることで、モーメント(負荷)が増したからです。

レバレッジの応用法:自宅でもできる負荷調整術

このモーメントの仕組みは、自体重トレーニングや自宅でのトレーニングにも活かせます。

自宅トレの工夫例

- プランクの腕を前に出す(レバープランク)

→ 支点(肩)から腕が遠くなるので、体幹への負荷が増す - チューブトレーニングで、腕を伸ばし切る動作を加える

→ 同じチューブでも、距離をとることで負荷が上がる - サイドレイズ(肩トレ)でヒジを伸ばす/曲げるで強度調整

→ 曲げれば楽、伸ばせばキツい

このように「腕や脚をどこまで伸ばすか」「どの角度で動かすか」を意識することで、器具がなくても負荷の調整が可能になります。

ベテランのビルダーの方が軽いダンベルで鍛えているのは、

このテクニックを応用しています。

このテクニックを使うと、

怪我のリスクが減らせるよ!

効かせる筋トレのコツ|関節角度と距離をどう使う?

筋トレでは「重さ」だけでなく、関節角度と動作距離を意識的にコントロールすることで、筋肉への刺激を最大限に高めることができます。

- 体幹や関節を安定させながら、反復動作をコントロールする。

- モーメントを活かして狙った筋肉に効かせる。

このように意図的に距離を使い分けることで、限られた環境でも“質の高い負荷”をかけることができます。

この場合の「質の高い負荷」とは重りとなる質量とは別に、モーメントなどで負荷を追加することを指しているよ!

運動制御と神経系のはたらき

運動制御の理解を深める前に、「使える筋肉・使えない筋肉」という視点から筋肉の役割を捉えておくと、トレーニングの理解がより深まります。

▶ 使えない筋肉とは?筋トレしても動けない原因と改善法をプロトレーナーが解説

脳と筋肉の連携|運動単位の仕組みをわかりやすく解説

運動単位とは?

私たちが体を動かすとき、筋肉が「自動的に」動いているように感じるかもしれませんが、その背後では、脳からの命令が神経を通じて筋肉に届く精密な仕組みが働いています。その中核を担っているのが「運動単位(モーターユニット)」です。

運動単位とは:

つまり、脳から「動け!」という指令が運動神経を通じて伝わり、その運動神経がつながっている筋線維を一斉に収縮させます。

筋肉は、無数の運動単位によって構成され、それぞれが部分的に働くことで力の強弱や動きの滑らかさが調整されます。

小さな筋肉は精密な動き、大きな筋肉はパワーが必要な動きに使われる理由

筋肉の役割によって、1つの運動単位が支配する筋線維の数は大きく異なります。

- 精密な動きが求められる筋肉(例:指先、眼球など)

-

- ➤ 1つの運動神経がつながる筋線維は「数本〜数十本」と少数

- ➤ 微細で繊細なコントロールが可能

- ➤ 例:文字を書く、箸を使う、目線を動かす

- 大きな力が求められる筋肉(例:大腿四頭筋、大殿筋など)

-

- ➤ 1つの運動神経がつながる筋線維は「数百〜数千本」

- ➤ 精度よりも「強さ」や「瞬発力」が重視される

- ➤ 例:ジャンプ、スクワット、階段の昇降

「運動単位」の仕組みを知ることで、筋肉が“どう動いているか”が理解でき、単なる動作の繰り返しから脱却できます。

特に自宅トレーニングでは、脳で意識して筋肉を動かすことがフォームの精度や成果に直結するため、非常に重要なポイントになります。

自宅トレーニングに科学的な知見を活かすための基礎知識

自重トレーニングでも筋肉は鍛えられる?筋活動量の科学

自体重でも筋肉は十分鍛えられる

「ダンベルやマシンがないと筋肉は鍛えられない」と思われがちですが、実は自体重だけでも筋肉をしっかり刺激することは可能です。これは科学的な研究によっても裏付けられています。

EMG(筋電図)研究が示す効果

筋活動の強さを測定する手法として、「筋電図(EMG:Electromyography)」というものがあります。これを使った研究では、以下のような自体重種目でも高い筋活動が記録されています。

- プッシュアップ(腕立て伏せ):大胸筋・三角筋・上腕三頭筋に強い刺激

- スクワット:大腿四頭筋・ハムストリングス・臀筋群に高い筋活動

- 懸垂:広背筋・僧帽筋・腕の屈筋群が集中的に使われる

特に、可動域を大きくとり、動作をゆっくり行うことで、筋活動をさらに高めることができるとされています。

筋トレで“効かせる”には?筋肉を意識する方法と効果

どれほど優れた種目であっても、「ただ動くだけ」では効果が半減します。

トレーニング効果を最大化するカギは、「ターゲットの筋肉を意識すること」です。

これは「マッスルマインドコネクション」とも呼ばれ、脳が筋肉の動きをしっかり感知することで、より多くの筋線維が動員され、発達につながります。

- プッシュアップ(腕立て伏せ)中、大胸筋の収縮を意識しながら行う。

- スクワット中、かかと重心+お尻を引く動きで臀筋に集中する。

これにより、フォームの乱れによるケガのリスクを減らし、効かせたい筋肉に正確に刺激を入れることができます。

- ゆっくりとした動作:可動域を意識しながら、筋肉の「伸び」と「縮み」を感じ取る

- テンポトレーニング:3秒かけて下ろし、1秒止め、1秒で戻すなど、コントロールを意識

これらを意識的に行うことで、脳と筋肉のつながりが強化され、より効率的なトレーニングが可能になります。

自体重トレーニングは、正しいフォーム・強い意識・適切なフィードバックを取り入れることで、ジムでのトレーニングにも劣らない効果が期待できます。科学的根拠に基づいたアプローチで、自宅でも安全かつ効率的なボディメイクが実現可能です。

可動域と柔軟性の科学

筋肉と腱の違いとは?ケガ予防のための基本知識

筋肉とは:動力を生む組織

筋肉は、骨格を動かすための組織であり、「収縮(ちぢむ)」と「伸張(のびる)」という性質を使って骨格を動かします。

- 収縮性:筋肉は自ら縮んで力を発生させます。(例:上腕二頭筋が縮んで腕が曲がる)

- 伸張性と弾性:筋肉は伸ばされたときに元の長さに戻ろうとする力を持っており、これを弾性といいます。

ストレッチをすると筋肉は柔軟性を高めやすく、筋肉の柔軟性向上=可動域の拡大=ケガ予防につながります。

腱とは:力を伝える組織

腱は、筋肉と骨をつなぐ丈夫なコラーゲン繊維の束です。

- 筋肉が生み出した力を、骨に伝える役割(動力の伝達装置)

- 伸縮性はほとんどなく、硬くて強い構造を持つ

- 無理に伸ばすと損傷しやすく、過度なストレッチはNG

腱は柔軟性を意識するのではなく、損傷を避けながら強度を保つことが重要です。

アキレス腱や肩の腱には、優しくしてね。

筋肉は力を出す組織、腱はその力を骨に伝える組織です。

ダイナミック vs スタティック|ストレッチの種類と効果的な使い分け

ストレッチは大きく分けて「動的ストレッチ(ダイナミック)」と「静的ストレッチ(スタティック)」の2種類があり、それぞれ使いどころが異なります。

動的ストレッチ(Dynamic Stretching)

- 筋肉を動かしながら伸ばすストレッチ

- 心拍数を上げ、神経と筋の連携を活性化

- トレーニング前のウォームアップに最適

動的ストレッチは運動前の効率的な準備運動として行われ、関節や筋肉の可動域を広げる効果もあります。

動きながら体をほぐすよ!

- アームサークル:(腕をぐるぐる回す)

- レッグスイング:(脚を前後に振る)

- ハイニー:(膝上げ)

ラジオ体操はバランス良く考案された、素晴らしい動的ストレッチです!

静的ストレッチ(Static Stretching)

- 体を一定のポジションで伸ばしてキープする

- 筋肉の緊張を和らげ、リカバリーに効果的

- トレーニング直後や入浴後に行うと、柔軟性向上に効果的

静的ストレッチは動かずにじっとして筋肉を伸ばすストレッチです。

リラックスしてるときにやるといいよ。

- 座って前屈をしてキープする。

- 足を広げた姿勢での内ももストレッチ

- ドア枠を使って胸をひらく、大胸筋ストレッチ

静的ストレッチは運動前に行うと筋力やパフォーマンスを一時的に低下させる可能性があるため、「ウォームアップでは避ける」のが基本です。

“モビリティ”と“スタビリティ”の違いと鍛え方

現代のトレーニングでは「動ける能力(=モビリティ)」と「安定させる能力(=スタビリティ)」の両立が重要視されています。

モビリティ(Mobility)=動かす能力

- 関節がどれだけ自由に、スムーズに動かせるか

- 柔軟性だけでなく、筋力・神経制御も含む

- 可動域の広い関節(肩関節・股関節)で特に重要

モビリティとは、自由に動くための能力です。

- 深いスクワットができる股関節の柔軟性

- 肩がしっかり回るアームサークルの動き

スタビリティ(Stability)=安定させる能力

- 動作中に関節や体幹がブレないよう保つ力

- 小さな筋肉(インナーマッスル)の働きが関係

- 荷重のかかる関節(膝・足首・腰など)で特に重要

スタビリティとは、動きを支えて安定させる能力です。

- スクワット中に膝が内側に入らない安定性

- 片足立ちで軸がぶれないバランス力

動作改善とケガ予防に効く!モビリティ×スタビリティの考え方

たとえば股関節のモビリティがあっても、膝のスタビリティが低ければケガにつながります。逆に、スタビリティが高くてもモビリティがなければ動作が制限され、非効率なフォーム・筋肉の偏った使い方になってしまいます。

したがって、両者をバランスよく向上させるトレーニングが必要です。

| 種目 | モビリティ向上 | スタビリティ強化 |

|---|---|---|

| ヒップモビリティドリル | 股関節の可動性アップ | — |

| プランク・サイドプランク | — | 体幹の安定性アップ |

| ワールドグレイテストストレッチ | 両方をバランスよく刺激 |

股関節まわりの可動域を広げるうえで、腸腰筋の柔軟性はとても重要です。

腸腰筋の場所やストレッチ方法を具体的に知りたい方は、こちらもご覧ください。

▶ 【Q&A】腸腰筋のストレッチって、どこに効いてどうやるの?

成長・年齢別に考える体の変化

10〜30代は筋トレの伸びしろ期|土台づくりがカギ

- 神経系の適応が早い:動作の習得や筋肉の使い方が短期間で身につきやすい。

- 回復力が高い:若い世代は一般的に筋トレからの回復力が高い傾向にある

- フォーム重視で土台を築くことが重要:正しい姿勢や動きを覚えることで、将来的なケガ予防にも。

💡ポイント:筋肉を大きくする前に、正しい使い方を覚える期間です。基礎動作の徹底が後の成長を左右します。

30〜50代の筋トレ|今から始めても成果の出る、筋トレに取り組みやすい大人世代

- 30〜50代でも適切なトレーニングと栄養管理を行えば、十分な筋肥大や筋力向上は可能です。

- 比較的に、時間や金銭的に余裕のあるため、30代から50代は筋トレにも取り組みやすい年代と言えます。

- 運動習慣がないと、年に1〜2%の筋量減少が起こります。

- 可動域の減少・姿勢の崩れ:デスクワークやスマホの使用時間が長い世代では、肩甲骨や股関節の可動性が低下しがちです。

💡ポイント:継続的なトレーニングによるボディメイクに加えて、フォーム改善や筋力アップなどの“改善”も同時に狙うと上手くいくことが多いです。

最新の研究では、筋肉の疲労回復力や回復速度は年齢よりも個人のトレーニング歴に大きく依存することがわかっています。

時間やお金に余裕のあるこの時期は、

レベルアップするチャンスだよ!

セントラルフロリダ大学の研究では、平均年齢22歳の若者グループと平均年齢47歳の中年グループを比較した結果、筋トレ後の筋力回復の相対的なスピードは両グループでほぼ同じであり、筋肉の炎症やダメージの回復過程にも明確な年齢差は見られませんでした。つまり、普段から筋トレを継続的に行っている人は年齢に関係なく回復力が高いということです。

60代からの筋トレ|再適応で動ける体を取り戻す

- 筋力は何歳からでも向上可能:適切な負荷と頻度があれば、高齢者でも筋肥大や神経系の活性化は起こります。

- フォームの正確さが命:筋力や関節の可動域が限られる分、動作のブレは怪我につながります。動作の精度が何よりも大事です。

- 繰り返しの質=安全性と効果:反復のテンポ、動作中の安定性を重視することで安全かつ効率的に鍛えられます。

- 転倒予防や日常生活の質(QOL)向上に直結:スクワットや片脚立ちなど、機能的トレーニングが特に重要となります。

💡ポイント:シニアの方こそ「目的をしっかり意識してトレーニングすること」が大切です。筋トレは“若返りの手段”としての効果も科学的に効果が実証されています。

ケガを防ぎながら安全に行えるトレーニング方法とそのポイントについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ シニアの方も大丈夫!怪我を防ぐための安全なトレーニングガイド

何歳からでも始められる!年齢別の筋トレ戦略

- 筋肉・神経系はいくつになっても発達可能:適切な刺激があれば、80代でも筋力はアップします。

- “やった分だけ反応する”のは全年齢共通:成果の速度に差はあるが、効果は必ず出ます。

- 自己流よりも、プロの助言やフォームの確認が効果的:特に年齢が上がるほど、無理のないトレーニングが重要になってきます。

神経系や筋力は何歳からでも改善可能です!

シニアの方は特に「フォームの丁寧さ」と「反復の質」が重要だよ!

筋トレを続けていると「体が歪むのでは?」と心配になる方もいます。

姿勢や筋バランスの崩れが気になる方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶ 【Q&A】筋トレで体が歪むって本当?改善するにはどうすればいい?

科学的視点で安全・効率的なトレーニングを設計する

筋肉が成長する仕組み|刺激と休息のバランスとは

トレーニングをして筋肉が強くなるのは、「筋トレそのもの」ではなく、休息して回復する過程で強くなるのです。

- トレーニング中:筋繊維が微細に損傷する(これが“刺激”)。

- トレーニング後24〜72時間:損傷した筋肉が修復される。

- この期間に休まなければ、修復が間に合わず弱体化する=オーバートレーニング。

- 筋肉痛が治まらないなど、疲労がたまると怪我のリスクが上がります。

筋肉を鍛えるうえで、「休む=サボり」ではありません。「休む=筋肉が強くなる期間」という認識が必要です。

筋肥大のメカニズムとそのために必要な要素を体系的に学びたい方は、以下の記事もご覧ください。

▶ 【トレーニングの基礎知識】筋肥大の効率を最大化するための筋トレ・食事・休養の関係性

筋群ごとの回復時間の目安とトレーニング間隔の考え方

すべての筋肉が同じスピードで回復するわけではありません。筋群の大きさや負荷の強さに応じて、休息期間を調整する必要があります。

| 筋群 | 例 | 推奨回復期間(目安) |

|---|---|---|

| 小さい筋群 | 上腕三頭筋、三角筋など | 24〜48時間 |

| 大きな筋群 | 大腿四頭筋、広背筋、臀筋など | 48〜72時間 |

| 中枢神経への負荷が大きい全身トレ | デッドリフト、スクワット等 | 72時間以上必要な場合も |

筋肉痛の有無だけでなく、「前回と同じ動作(パフォーマンス)が再現できるか」で回復度を見極めましょう。

筋肉痛がなくてもOK!「狙った筋肉を正確に使うフォーム」が筋発達のカギ

筋肉痛が来るまで追い込まないと意味ない

そう思っていませんか?

実際には筋肉痛がなくても筋肥大・筋力アップは十分に起こります。

筋力アップは神経系の適応や、筋肉内のエネルギー効率が上がることでも起こります。

筋肉痛の他に注目すべき点は以下のとおりです。

- 正確なフォームで繰り返す。

- 狙った筋肉を使って動作できているか。

- テンポや軌道を安定させられているか。

「筋肉を使えているか?」という再現性が高まれば、高強度でなくても十分に成長が見込めます。

筋肉痛は目安になりますが、

気にしすぎる必要はありません。

睡眠・栄養・メンタル|筋トレ効果を高める回復法

- 睡眠:成長ホルモンの分泌と筋修復のゴールデンタイム

- 栄養:たんぱく質・炭水化物・水分補給はリカバリーの柱

- ストレス管理:精神的な疲労は回復力を下げ、ケガのリスクを高める

「トレーニングだけが成長の手段ではない」。睡眠・栄養・メンタルの整備も立派な“トレーニング”です。

休むことも大切だよ。

まとめ:「体の仕組み」を知れば、トレーニングの質が劇的に変わる

筋肉をただ「動かす」のではなく、「どのように動くのか」「何が動きを支えているのか」を理解することで、トレーニングの精度は一段と高まります。

- 脳と筋肉の連携(運動単位)

- 筋肉と腱の役割の違い

- 年齢による身体特性の変化

- 自体重トレーニングでの感覚強化

- オーバートレーニングを防ぐ回復戦略

こうした「体の仕組み」や「動作の科学」は、初心者にとってはケガを防ぎ、継続を促すための土台に、経験者にとっては伸び悩みを防ぐことにつながります。

「なんとなく鍛える」から「根拠を持って鍛える」ことでより早く結果が得られます。理解と実践をセットにすることで、あなたの体はもっと賢く、強く、しなやかに変わっていきます。

体の仕組みと運動科学を理解することで、自己流トレーニングから卒業し、安全かつ効果的なボディメイクが可能になります。自宅でもできる科学的アプローチを取り入れて、効率よく結果を出していきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

トレーニングの基礎知識を学ぶ上で参考にしていただけたら幸いです。

この記事を読んでくれた方にはこちらの記事もおすすめです。