【Q&A】熱中症の応急処置と予防法|厚生労働省が推奨する対応ポイント

暑い夏、熱中症は屋外だけでなく室内でも発症する可能性があります。特に高齢者や子ども、持病がある方は注意が必要です。

万が一熱中症が疑われる症状が出たとき、正しい知識と迅速な対応が命を守るカギとなります。

本記事では、厚生労働省や日本救急医学会の公的情報をもとに、

一般的な応急処置と予防法をわかりやすく解説します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、診断や治療を目的としたものではありません。症状が重い場合は、迷わず医療機関や救急車(119番)に連絡してください。

熱中症の応急処置で知っておきたい基本手順

熱中症は症状によって重症度が分類されます(※出典:厚生労働省「熱中症予防」)。

| 重症度 | 主な症状 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 軽度 | めまい、立ちくらみ、大量の発汗 | 涼しい場所で水分・塩分補給 |

| 中等度 | 頭痛、吐き気、体温上昇 | 体を冷やし、改善なければ病院へ |

| 重度 | 意識障害、体温40℃以上 | すぐに救急車を呼ぶ |

| 危険 | 意識不明、けいれん | 一刻も早い救急搬送が必要 |

応急処置の3ステップ(一般的な対応)

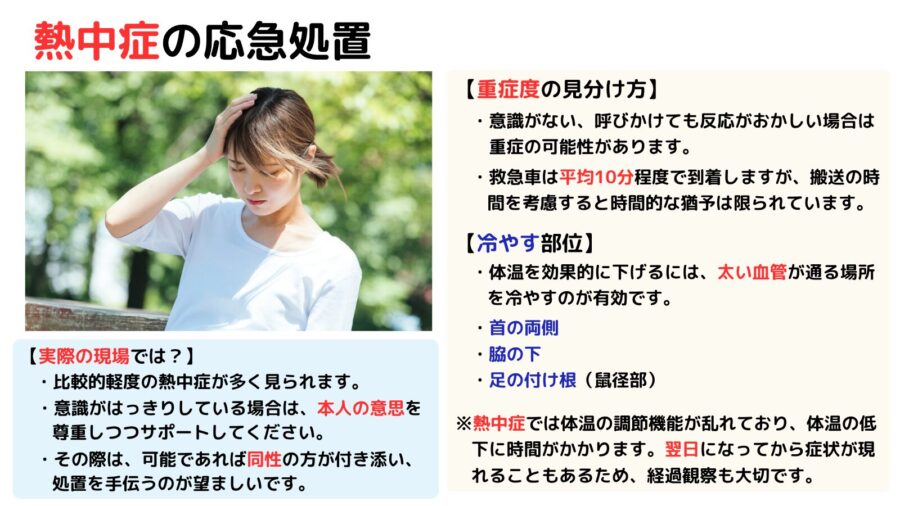

① 意識状態を確認

- 呼びかけても反応がない、返事がおかしい → すぐに119番へ

- 判断に迷った場合も、迷わず救急要請することが推奨されています(※出典:日本救急医学会)

② 涼しい場所で体を冷やす

体温が高いままでは危険なため、可能な限り早く冷却します。

厚生労働省によると、冷却の効果が高い部位は以下の3つです。

厚生労働省によると、冷却の効果が高い部位は以下の3つです。

厚生労働省によると、冷却の効果が高い部位は以下の3つです。

- 首の両側

- 脇の下

- 足の付け根(鼠径部)

方法例:

- 日陰や冷房の効いた室内へ移動

- 衣服をゆるめて熱を逃がす

- 氷嚢や冷たいタオルで重点部位を冷却

- 扇風機やうちわで風を当てるちわで風を当てながら冷却効果を高める

③ 水分と塩分を補給

大量に汗をかくと、水分と一緒に塩分(ナトリウム)も失われます。

水分補給は水だけでなく、経口補水液やスポーツドリンクが推奨されています。

少量をこまめに飲み、冷たすぎる飲み物は避けましょう。

※意識障害がある場合は、誤嚥の危険があるため飲ませずに救急車を待ちます。

医療機関受診の目安

以下の症状がある場合は、迷わず医療機関へ(※出典:厚生労働省「熱中症予防」)。さんの尊厳を守りながら適切な処置を行うことが大切です。

- 体温が39℃以上で下がらない

- 吐き気・嘔吐が続く

- 水分が摂れない

- 意識がもうろうとしている

- けいれんがある

日常生活でできる予防ポイント

熱中症は予防が大切です。日常で意識したいポイントをまとめます。

- こまめな水分・塩分補給

- 暑さ指数(WBGT)の確認

- 室温28℃以下、湿度50〜60%を維持

- 日傘や帽子で直射日光を避ける

- 無理な運動を控える

まとめ|正しい知識で大切な命を守ろう

熱中症は誰にでも起こりうる危険がありますが、正しい知識があれば命を守ることができます。

以下の3つを覚えておきましょう。

- 意識障害があればすぐに119番

- 涼しい場所で体を冷やす

- 水分と塩分をバランスよく補給

症状が改善しない場合や判断に迷うときは、自己判断せず医療機関に相談してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療行為・健康指導を目的としたものではありません。個人の症状や健康状態については、医師や専門家にご相談ください。

参考文献

- 厚生労働省「熱中症予防」

- 日本救急医学会「熱中症予防と対応」

- 国立環境研究所「熱中症予防情報サイト」

▼日頃の発信でも紹介している内容です。「コンパクトにまとまった」Xの投稿はこちら

関連記事