【図で解説】初心者向け!全身の主要筋肉10選と部位別トレーニング方法

「筋トレを始めたいけど、どこをどう鍛えればいいのか分からない…」そんな不安を感じていませんか?

ジムに通ってみたものの、マシンや種目の選び方に戸惑い、なんとなく体を動かして終わってしまう。これは初心者によくある悩みです。筋トレで成果を出すには、“体のどの筋肉を鍛えているのか”を理解することが欠かせません。

本記事では、16年以上の指導歴を持ち、初心者からアスリートまで幅広くサポートしてきた筆者が、全身の主要筋肉10部位とその効果的な鍛え方を図解付きでわかりやすく解説します。

部位ごとの役割や特徴が見えてくることで、トレーニングの意味が明確になり、成果にもつながりやすくなります。

自分の体を理解したうえで、正しく鍛える方法を確認したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

たろうくん

たろうくん図解付きなので分かりやすいよ!

筋トレ初心者が筋肉について知るべき理由

筋トレを始めたばかりの頃は、「とにかくこなせばいい」と思いがちですが、どの筋肉を使っているかを理解することが、トレーニングの質を大きく左右します。

筋肉の名前や場所、どんな動きで使われるのかを知ることで、フォームの習得やケガの予防にもつながり、結果的に「筋トレの成果」を高められます。

🔍 筋肉を理解するメリット

- フォームの習得が早くなる

→ どの筋肉を動かすべきかが明確になるため、無駄な動きが減り、正確なフォームを意識しやすくなります。 - ケガの予防につながる

→ 筋肉のバランスや使い方を知っていれば、関節や腰にかかる負担を軽減でき、安全にトレーニングできます。 - 筋肥大・引き締めが効率的に進む

→ 鍛えたい筋肉を「意識して使う」ことで、狙った部位にしっかり刺激が入り、成果を実感しやすくなります。

特に初心者のうちは、「何を鍛えているのかわからないまま動いている状態」になりがちです。

図解やイメージを活用しながら、自分の体の中にある筋肉をしっかりイメージできるようになることが、トレーニングの第一歩と言えるでしょう。

筋肉の分類を知ろう!押さえるべき3つの視点

筋肉には、表面に見える筋肉・見えない筋肉、速く動く筋肉・ゆっくり動く筋肉など、さまざまな種類があります。この分類を知っておくと、自分に合ったトレーニング方法を見つけやすくなります。

下の表では、「筋肉を理解するために押さえるべき3つの視点」をわかりやすく整理していますので、ぜひチェックしてみてください。

| 分類視点 | 分類名 | 主な特徴 | トレーニングとの関係 |

|---|---|---|---|

| 位置的分類 | 表層筋(アウターマッスル) | 体の表面にあり、動作や見た目に影響する筋肉。 | ウエイトトレーニングで鍛えやすい。 |

| 深層筋(インナーマッスル) | 骨や関節の安定性を保つ、姿勢維持に重要な筋肉。 | 体幹トレーニングやピラティスなどで刺激。 | |

| 役割分類 | 随意筋(骨格筋) | 自分の意思で動かせる筋肉。 | 筋トレの主な対象。フォーム意識が重要。 |

| 不随意筋(内臓筋など) | 自律神経で動く筋肉。 | 筋トレでは直接鍛えない。 | |

| 速筋(白筋) | 瞬発力・パワーに優れる筋繊維。 | 高負荷・低回数で刺激、筋肥大向き。 | |

| 遅筋(赤筋) | 持久力に優れた筋繊維。 | 軽負荷・高回数で刺激、引き締め向き。 | |

| 部位分類 | 上半身 | 胸・背中・肩・腕など。 | 見た目の変化が出やすく、人気の部位。 |

| 下半身 | お尻・太もも・ふくらはぎなど。 | 筋肉量が多く、代謝アップに効果的。 | |

| 体幹 | お腹・腰まわり・背骨周辺など。 | 姿勢やバランスを保つ。トレーニングの土台。 |

【位置による分類】表層筋と深層筋(インナーマッスル)

- 表層筋(アウターマッスル)

→ 体の表面近くにあり、動作に関わる筋肉。筋トレで見た目の変化に直結しやすい筋肉です。

例:大胸筋、広背筋、大腿四頭筋など。 - 深層筋(インナーマッスル)

→ 骨や関節を安定させる役割を持つ、体の奥にある筋肉。体幹や姿勢の安定に大きく関わります。例:腹横筋、多裂筋など。

アウターマッスルはウエイトトレーニング、インナーマッスルは体幹トレーニングやストレッチ、ピラティスなどで効果的に鍛えることができます。

【役割による分類】随意筋・不随意筋/速筋・遅筋

- 随意筋:自分の意思で動かせる筋肉。骨格筋とも呼ばれ、筋トレの主な対象。

- 不随意筋:内臓や血管の壁にある筋肉で、自律的に動いている(筋トレの対象外)。

- 速筋(白筋):瞬発力やパワーを発揮する筋肉。高負荷・低回数のトレーニングで発達。

- 遅筋(赤筋):持久力に優れた筋肉。軽負荷・高回数のトレーニングで刺激される。

筋肥大を目的とする場合、速筋への刺激が重要となります。筋持久力を高めたいなら遅筋への刺激を意識したトレーニングが有効です。

一般的に高重量・低回数なら速筋。遅筋は高回数できるような運動で効率的に鍛えられます。

【部位による分類】上半身・下半身・体幹

- 上半身:腕・胸・背中・肩など。見た目の変化が出やすく、初心者が注目しやすい部位。

- 下半身:お尻・太もも・ふくらはぎなど。筋肉量が多く、基礎代謝アップに貢献。

- 体幹:腹筋・背筋・腰まわりなど。姿勢やバランス、トレーニング全体の安定性を支える部位。

全身の筋肉をバランスよく配分することで、姿勢の改善・ケガ予防・引き締め効果が高まり、トレーニング効率が大きく向上します。

筋肉を分類して理解することで、自分の身体のどこを鍛えているのか、なぜその部位を鍛えるのかが明確になります。結果として、目的に合ったトレーニング計画が立てやすくなるのです。

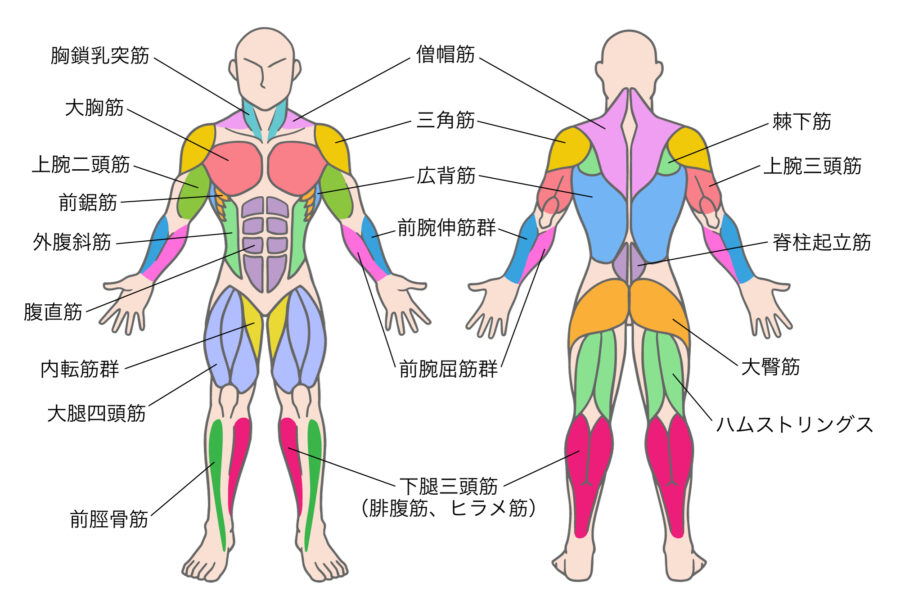

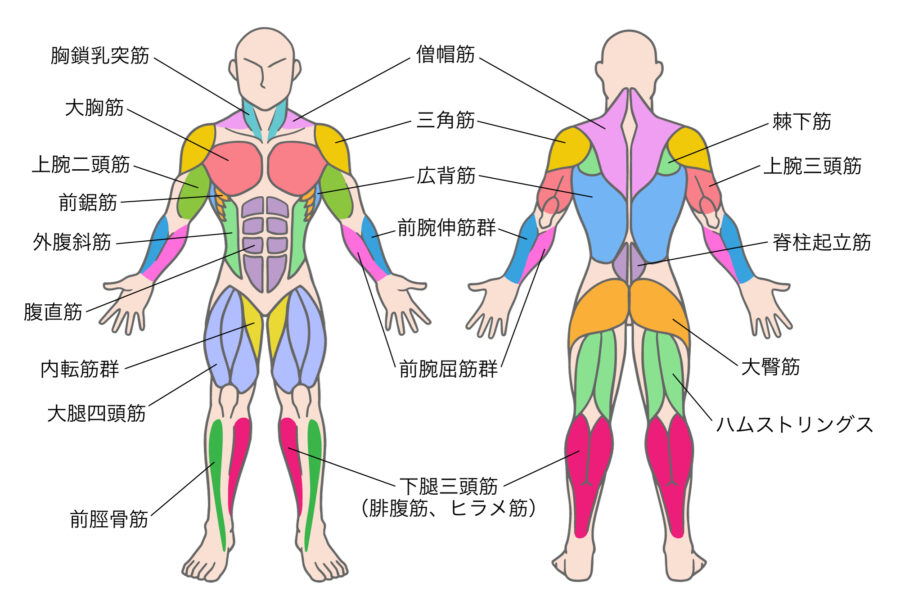

【図解】初心者が押さえるべき主要な筋肉10選

筋トレを始めるにあたって、「どの筋肉を鍛えているのか」を知ることはとても重要です。筋肉の名前や場所、どんな動作で使われるのかを理解しておくと、トレーニング効果をより高めることができます。

ここでは、筋トレ初心者がまず覚えておきたい「主要な10の筋肉」を、上半身・下半身・体幹に分けて紹介します。図やイメージと一緒に確認して、効率よく鍛えていきましょう。

【上半身】の主要な筋肉5選

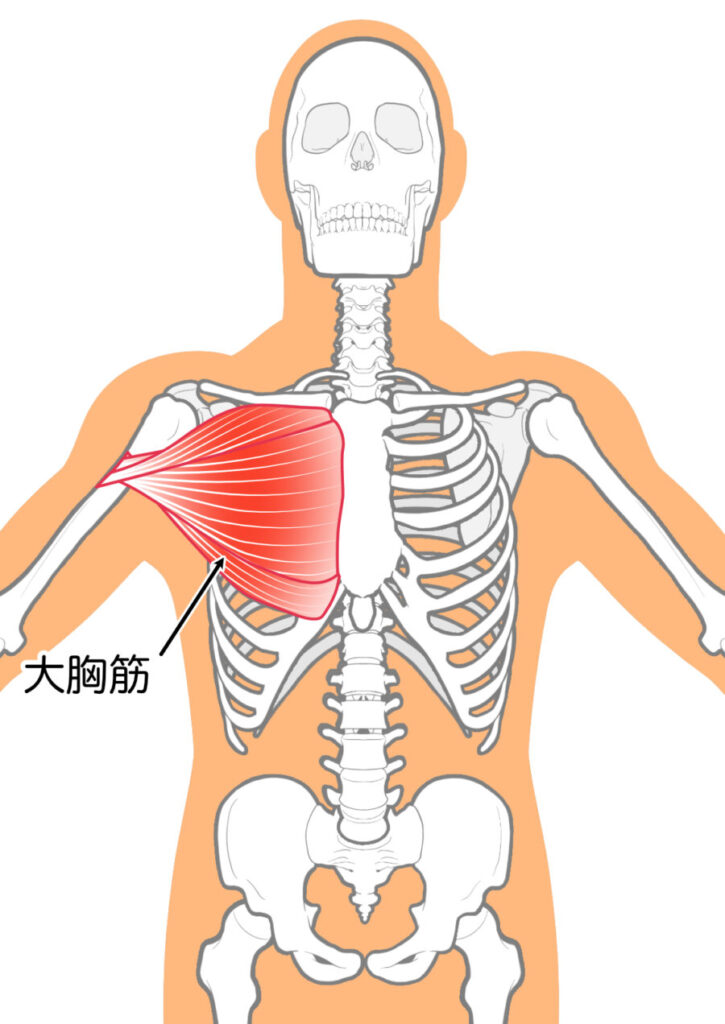

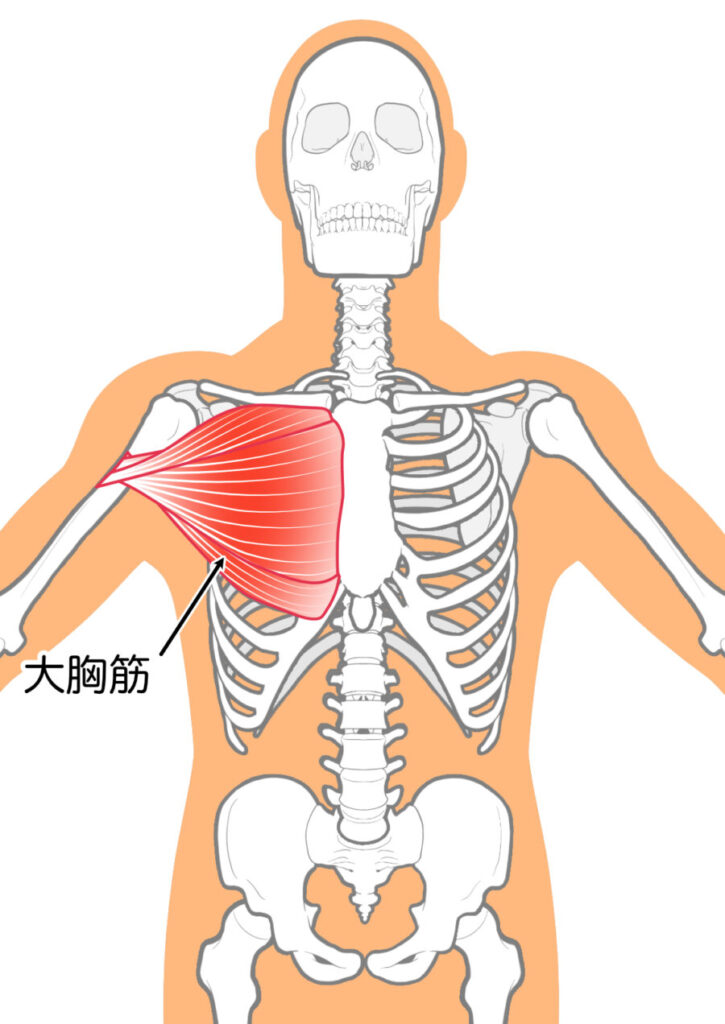

大胸筋(だいきょうきん)

胸の中央から上部にかけて広がる大きな筋肉です。

主な役割は、腕を前に押し出す、内側に引き寄せる動作です。日常ではドアを押す動きや、物を抱える動作で使われます。

鍛えることで厚い胸板が作られ、たくましい上半身を演出できます。

- 場所:胸の前面に広がる大きな筋肉

- 働き:腕を前に押し出す・腕を内側に寄せる動作(例:腕立て伏せ、ベンチプレス)

- 鍛え方の例:プッシュアップ、ダンベルフライ、チェストプレス

【基本種目】ベンチプレス、ディップス、腕立て伏せ

【ワンポイント】肩ではなく胸で押す意識。可動域を大きく取りましょう。

「厚い胸板」を作るだけでなく、押す動作全般に関わる重要な筋肉です!

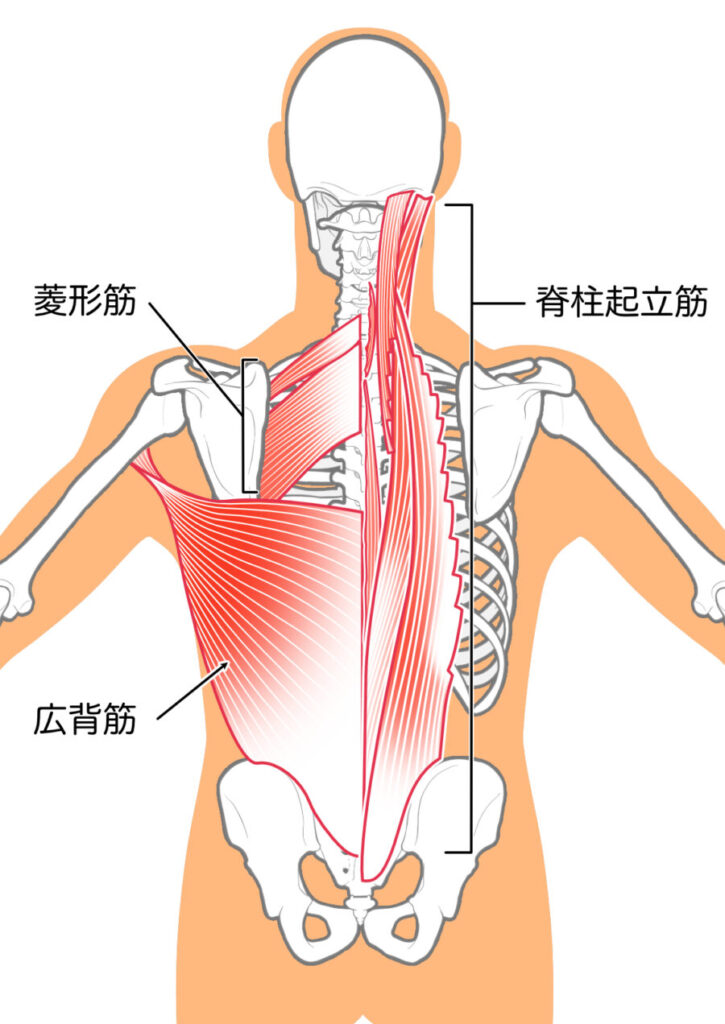

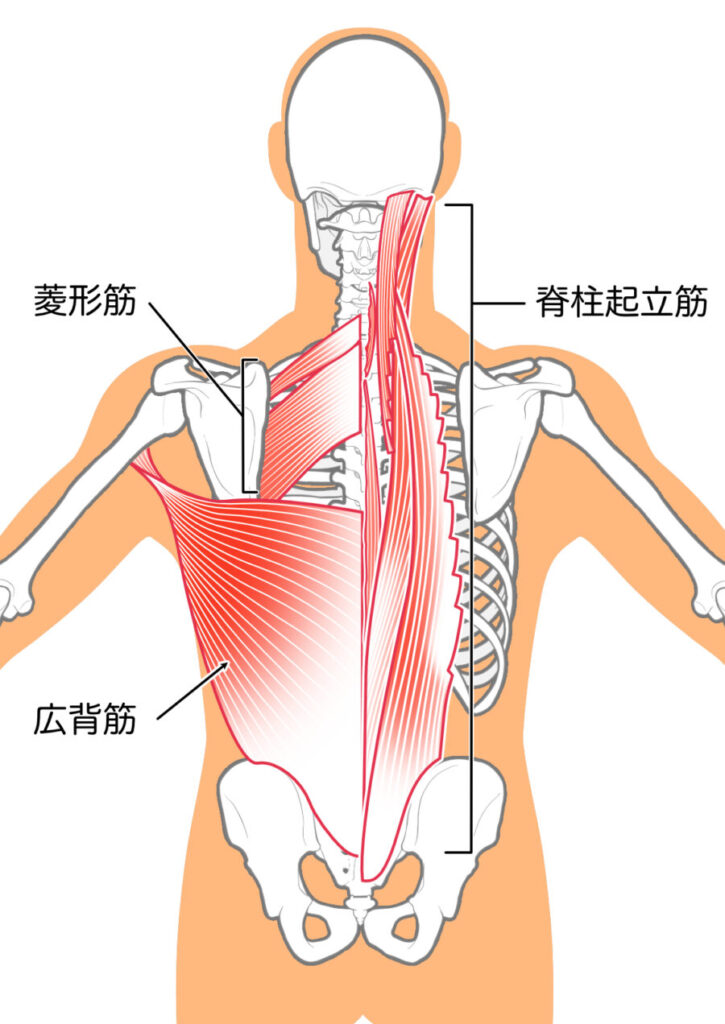

広背筋(こうはいきん)

背中の下部から脇腹にかけて広がる、逆三角形を形作る筋肉です。

物を引っ張る、腕を後ろに引く動作に関わります。広背筋が発達すると背中に「広がり」が生まれ、V字のかっこいいシルエットになります。

- 場所:背中の両側から腰にかけて広がる筋肉

- 働き:腕を引く、物を引き寄せる動作(例:懸垂、ローイング)

- 鍛え方の例:ラットプルダウン、ダンベルローイング、懸垂

【基本種目】懸垂(チンニング)、ラットプルダウン、ワンハンドロウイング

【ワンポイント】腕ではなく「背中で引く」感覚を大切にしましょう。

逆三角形のシルエットを作る「背中の土台」となる筋肉です!

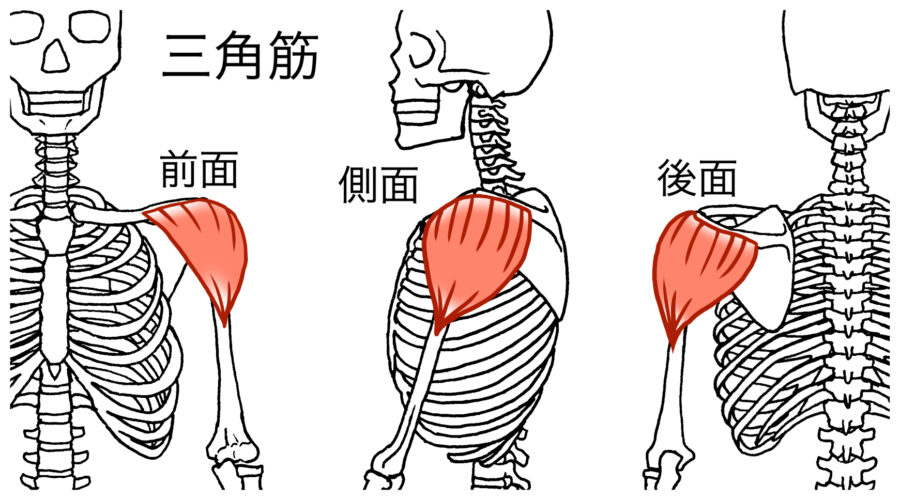

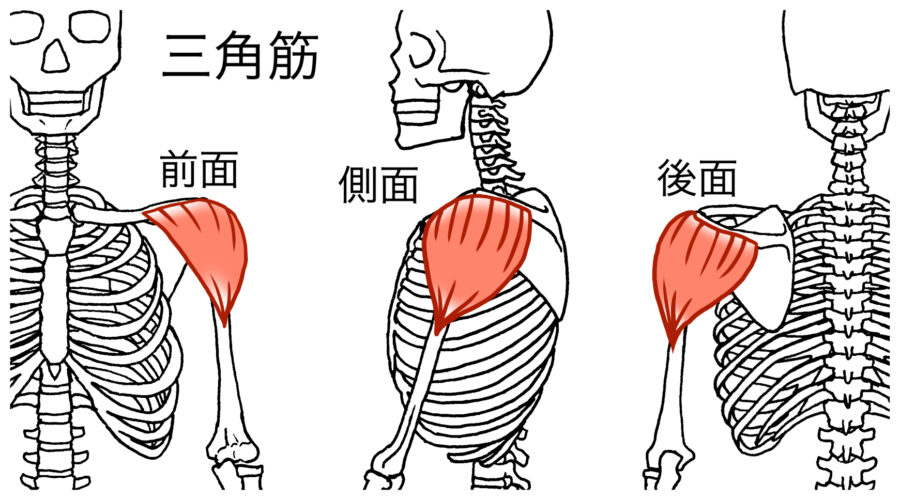

三角筋(さんかくきん)

肩を覆うように位置し、前部・中部・後部に分かれる筋肉です。

腕を上げる、回す動きに関わり、特に「肩幅を広げる」ために重要な部位。

男女問わず、引き締まった肩を作りたいなら外せません。

- 場所:肩を覆う筋肉(前部・側部・後部の3つに分かれる)

- 働き:腕を上げる、持ち上げる動作(例:サイドレイズ、ショルダープレス)

- 鍛え方の例:サイドレイズ、フロントレイズ、ショルダープレス

【基本種目】サイドレイズ、ショルダープレス、リアレイズ

【ワンポイント】三角筋それぞれの部位を意識して鍛え分けましょう。

上半身で最大の体積を誇るのがこの三角筋です。肩幅を広く見せるためにも重要で、上半身の印象が大きく変わります。

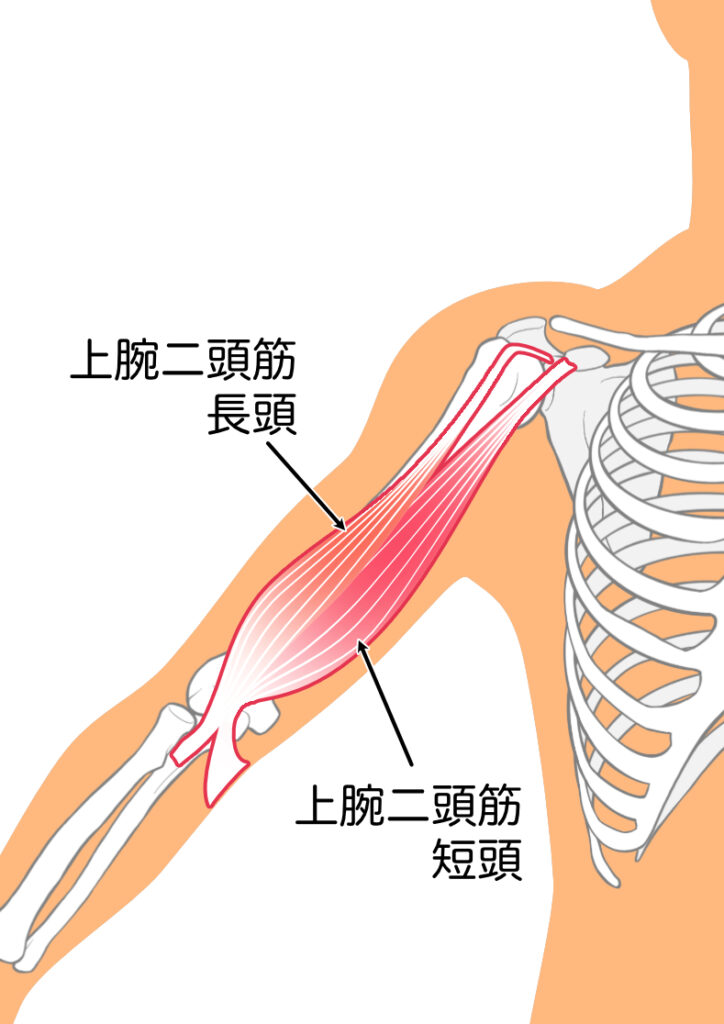

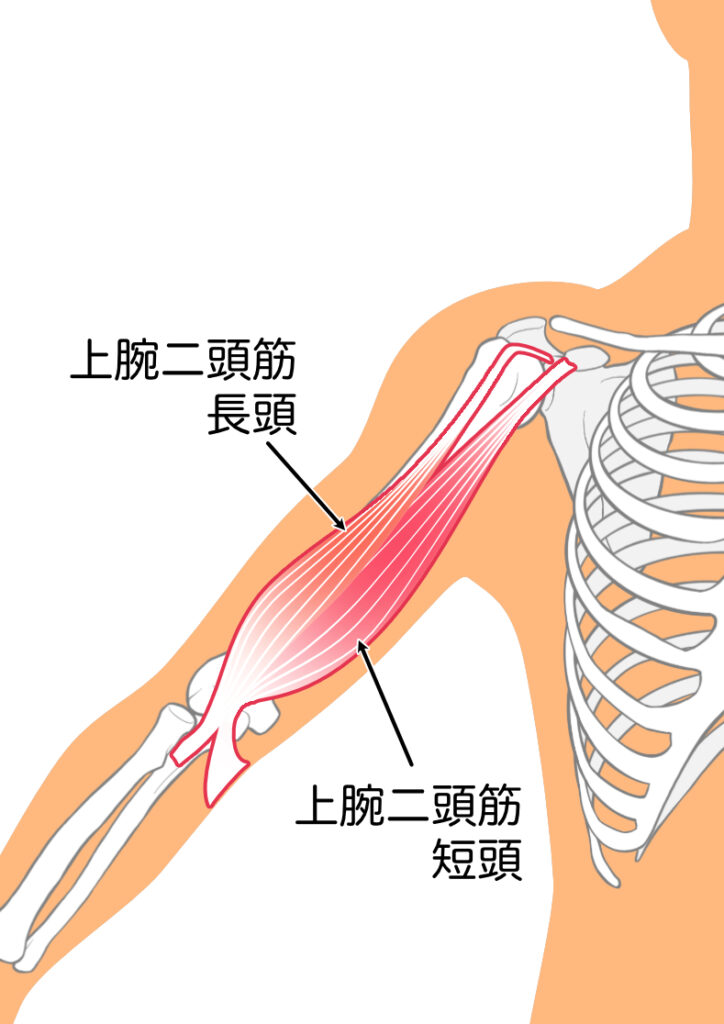

上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)

腕の前面に位置し、「力こぶ」を作る筋肉です。

肘を曲げる動作に関わり、物を持ち上げる動作などで活躍します。

発達すると、Tシャツから盛り上がる腕が目立つようになります。

- 場所:力こぶを作る、腕の前面にある筋肉

- 働き:肘を曲げる動作(例:カール系の動き)

- 鍛え方の例:ダンベルカール、EZバーカール、チンニング

【基本種目】ダンベルカール、バーベルカール

【ワンポイント】肘を固定して、反動を使わず丁寧に引き上げましょう。

上腕二頭筋は、比較的軽い重量で高回数のトレーニングも効果的とされています。

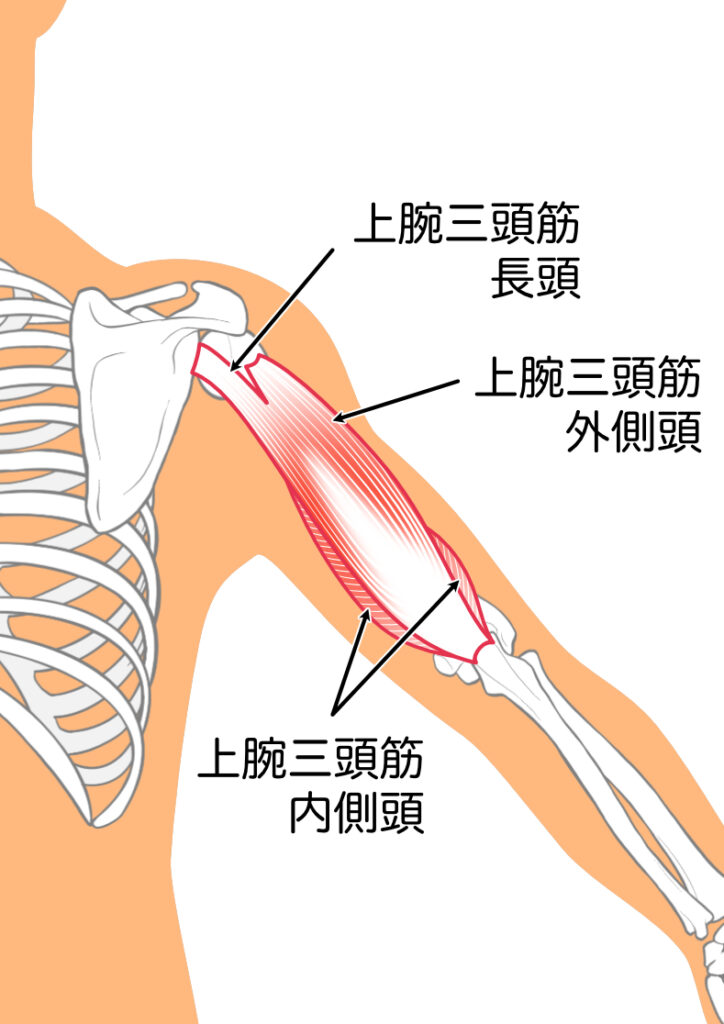

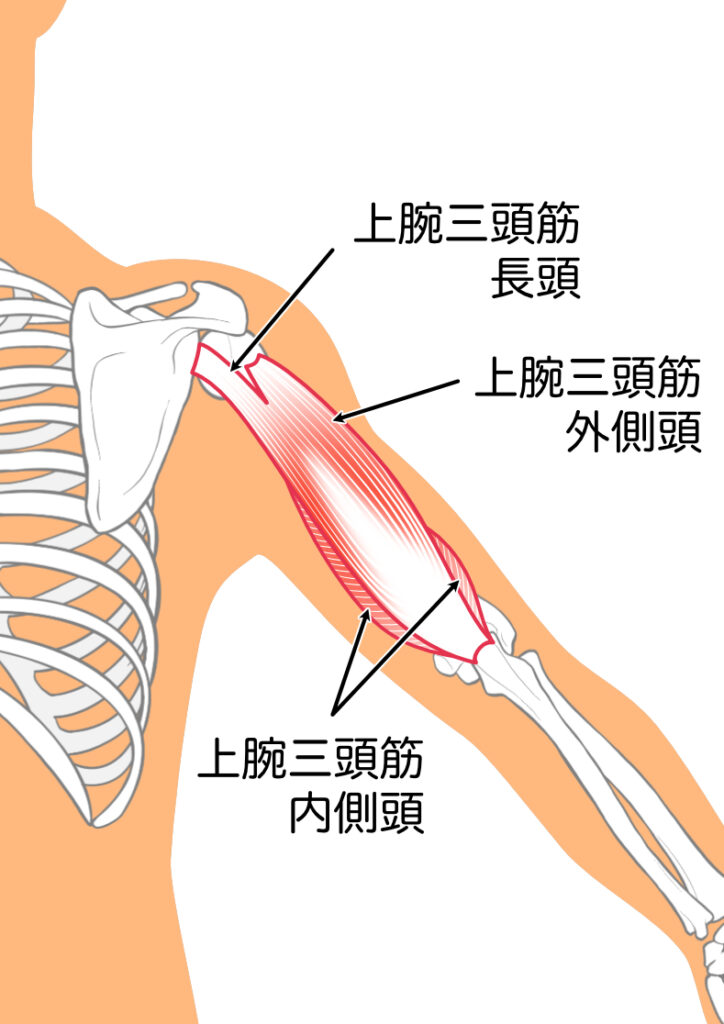

上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)

腕の裏側に位置し、腕を伸ばす動きに使われる筋肉です。

腕の「太さ」を出すには二頭筋より三頭筋の方が重要です。

引き締まった二の腕ラインを作るためにも欠かせません。

- 場所:腕の裏側(上腕の後ろ)にある筋肉

- 働き:肘を伸ばす動作(例:プッシュダウン、ナロープレス)

- 鍛え方の例:ディップス、キックバック、フレンチプレス

【基本種目】ディップス、ライイングエクステンション

【ワンポイント】肘を安定させ、伸ばすときにしっかり収縮させましょう。

腕を太く見せたいなら、実は上腕三頭筋の方が二頭筋より重要です!

【下半身】の主要な筋肉3選

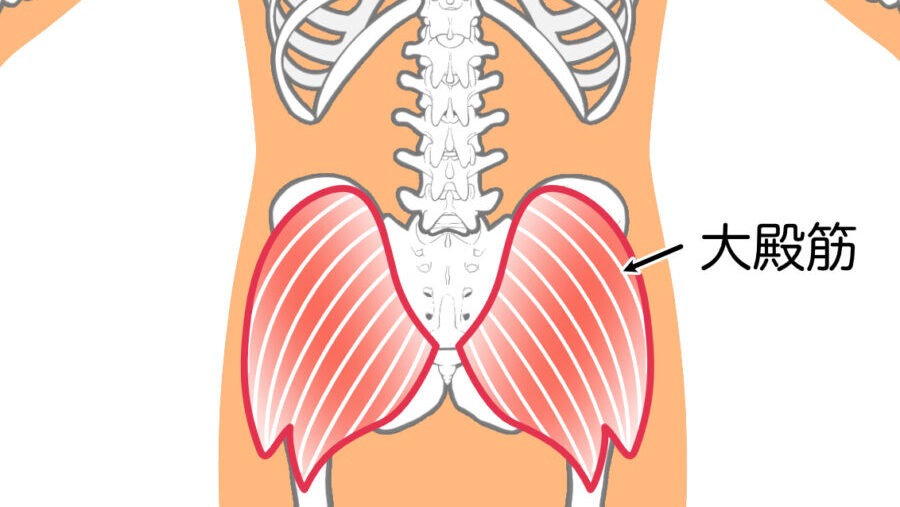

大臀筋(だいでんきん)

お尻を形作る、人体で最大の筋肉のひとつ。

歩行、ジャンプ、階段の上り下りなどで強く使われます。

引き締まったヒップラインを目指すなら最優先で鍛えたい部位です。

- 場所:お尻の最も大きな筋肉

- 働き:股関節の伸展(立ち上がる、ジャンプ、階段を登る)

- 鍛え方の例:ヒップスラスト、スクワット、ランジ

【基本種目】ブルガリアンスクワット、デッドリフト

【ワンポイント】お尻を締める意識を持ちましょう。

美しい姿勢やお尻の形だけでなく、スポーツの瞬発力にも直結します!

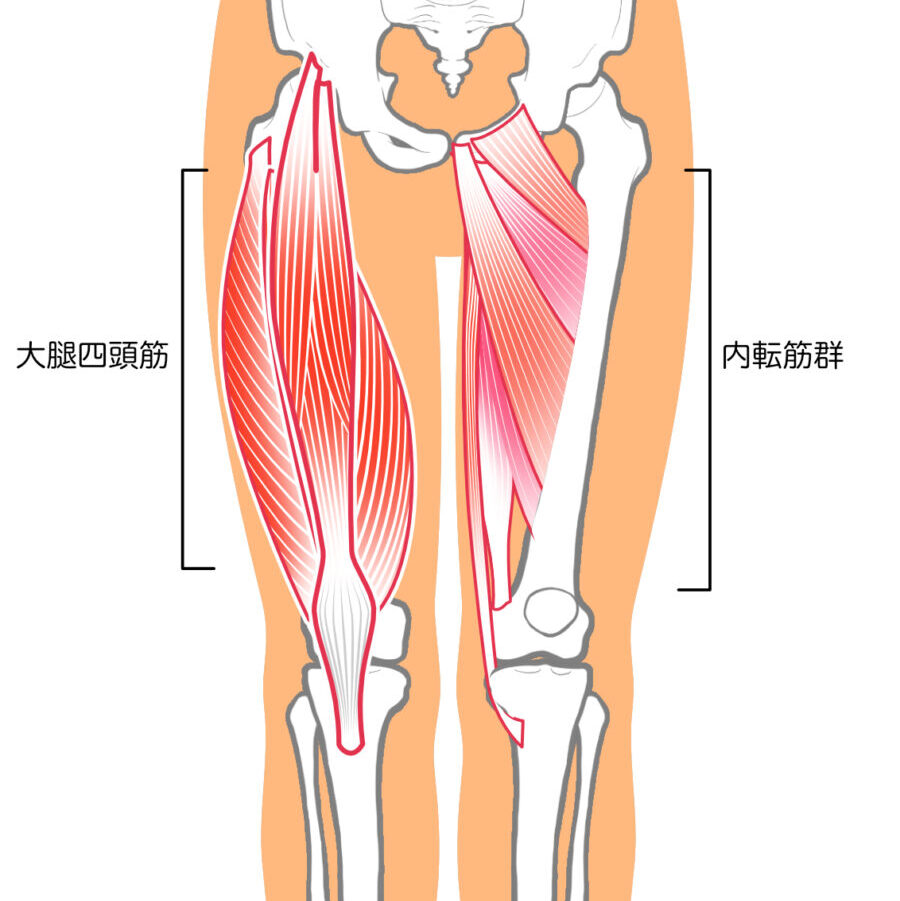

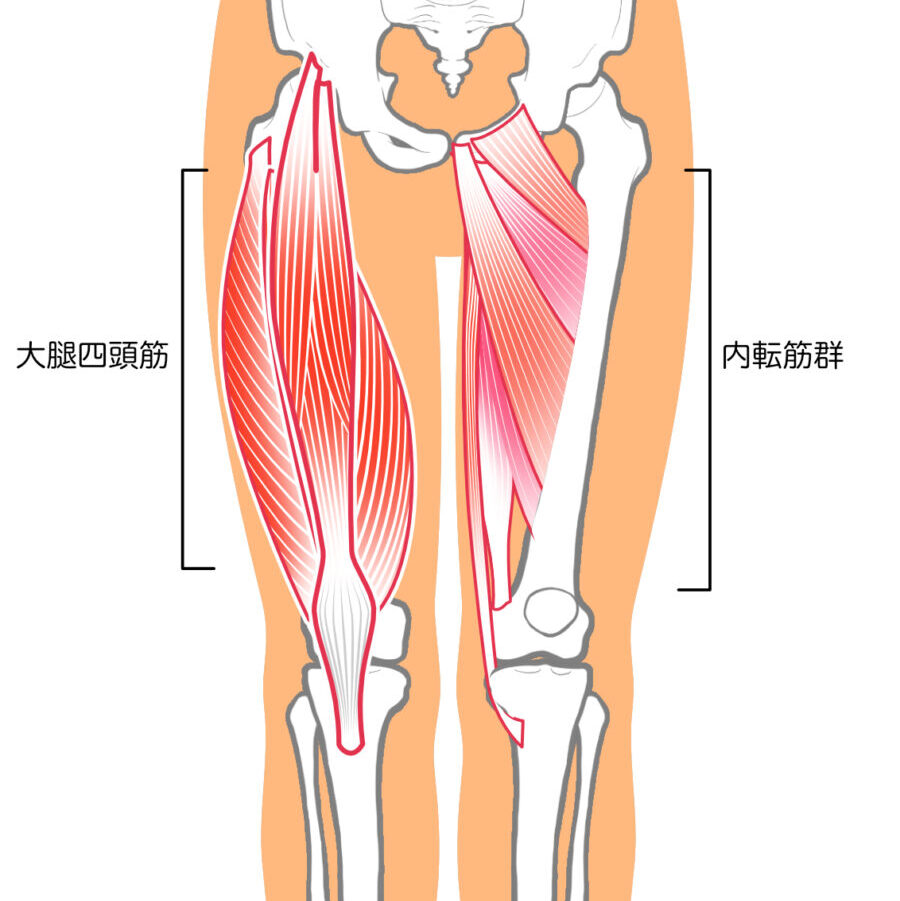

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)

太ももの前側に広がる強力な筋肉群。

歩く、走る、立ち上がるなど、下半身の動作のほとんどに関与しています。

鍛えることで基礎代謝が上がり、痩せやすい体質に近づけます。

- 場所:太ももの前面に位置する大きな筋肉群

- 働き:膝を伸ばす動作(例:ジャンプ、キック)

- 鍛え方の例:スクワット、レッグエクステンション、ステップアップ

【基本種目】ブルガリアンスクワット、スクワット、

【ワンポイント】膝をつま先より前に出しすぎないようにしましょう。

歩行・階段など日常動作にも欠かせないパワーの源です。

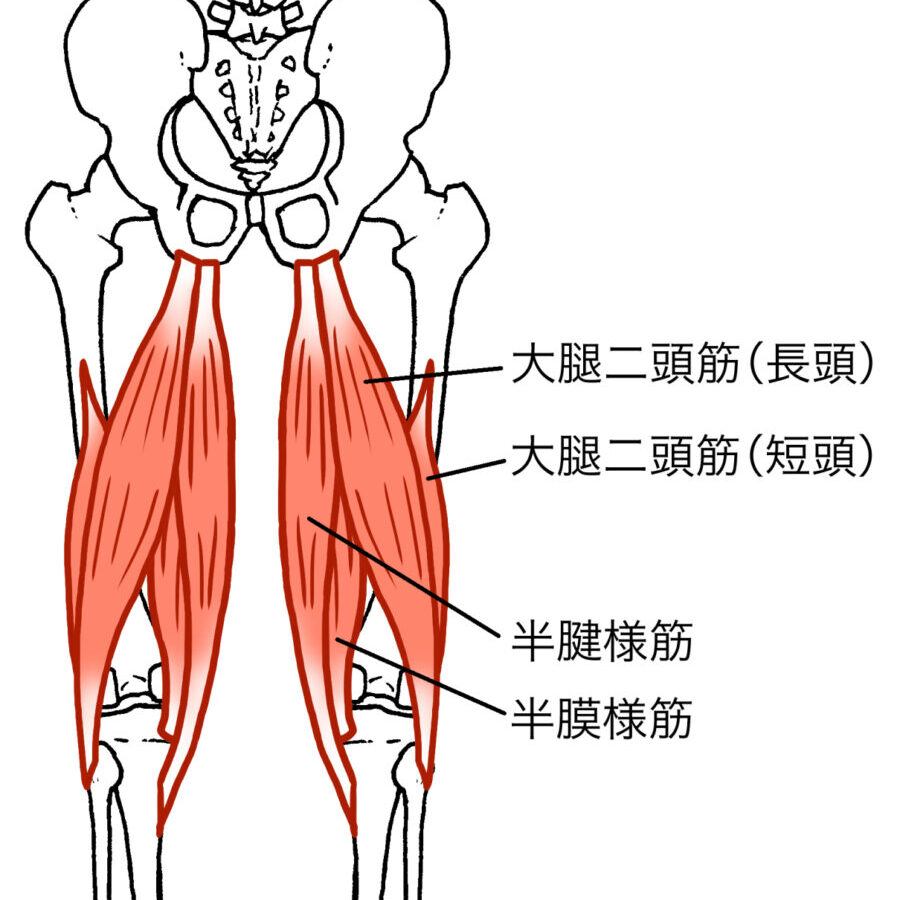

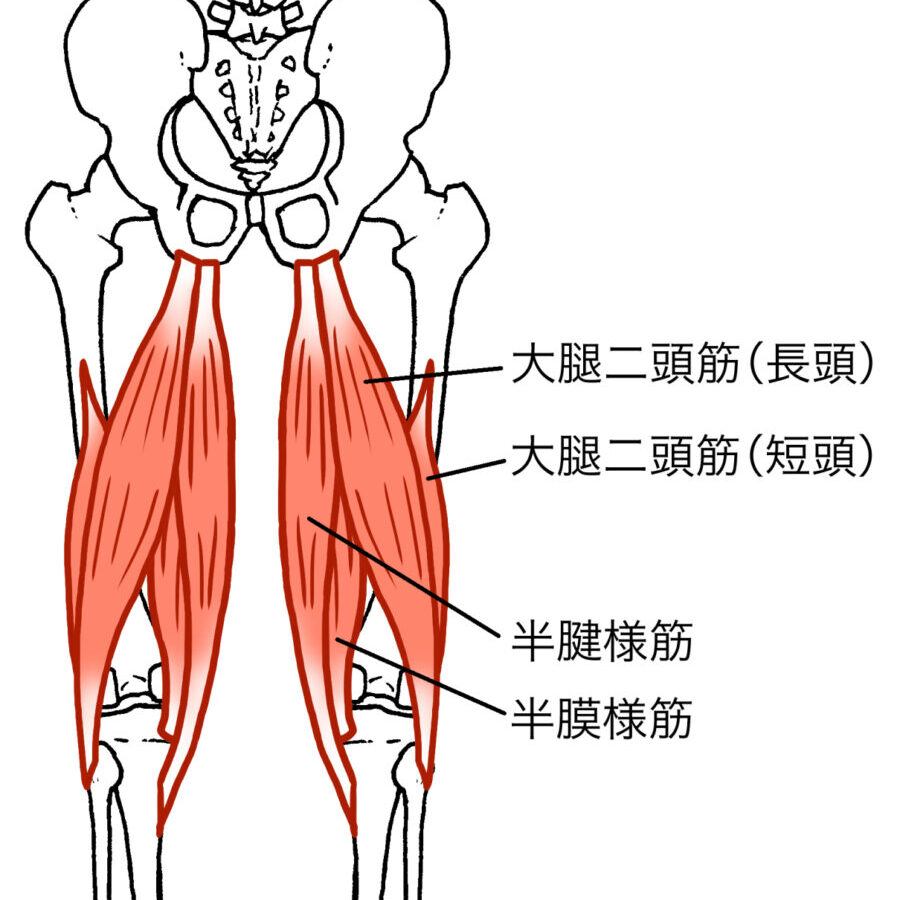

ハムストリングス(大腿二頭筋など)

太ももの裏側に位置する筋肉群で、走る・ジャンプする動作に欠かせません。

ハムストリングスを鍛えることでヒップアップ効果もあり、スポーツパフォーマンス向上にも直結します。

- 場所:太ももの裏側にある筋肉群

- 働き:膝を曲げる、股関節を伸ばす動作

- 鍛え方の例:ルーマニアンデッドリフト、レッグカール、グッドモーニング

【基本種目】ルーマニアンデッドリフト、ダンベルレッグカール

【ワンポイント】股関節で「ヒンジ」の動きで曲げ伸ばしをする意識で行いましょう。

バランスの良い脚づくりには、前ももだけでなく裏側の強化も必須です。

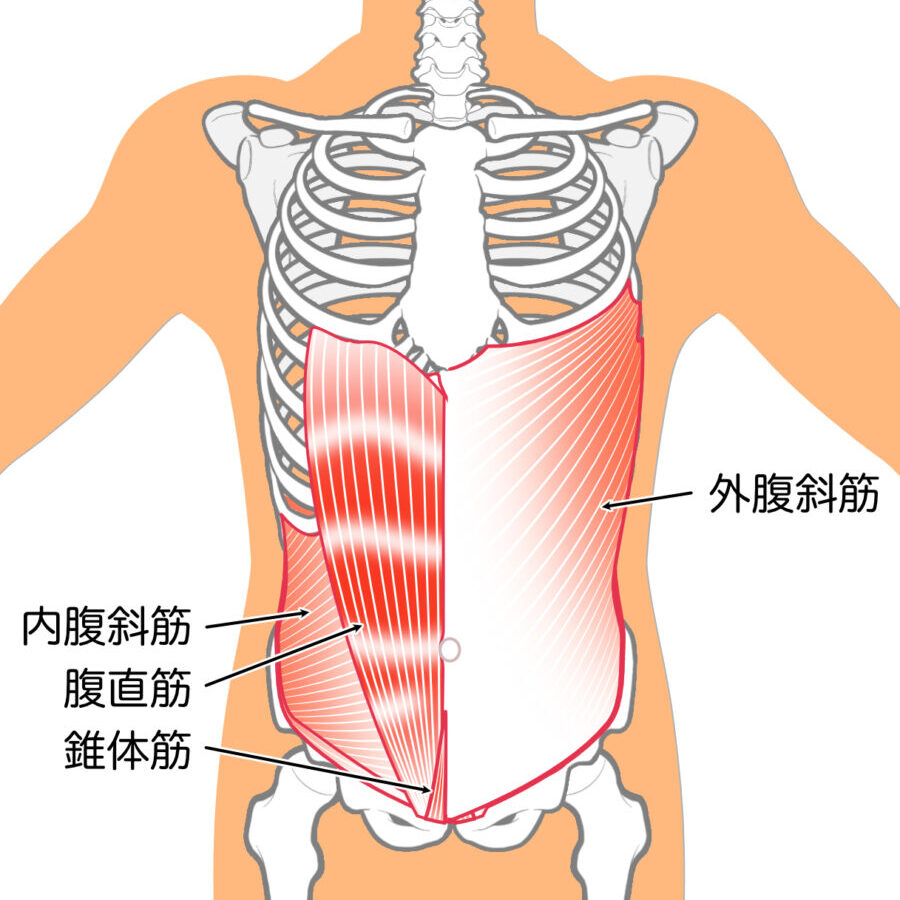

【体幹】の主要な筋肉2選

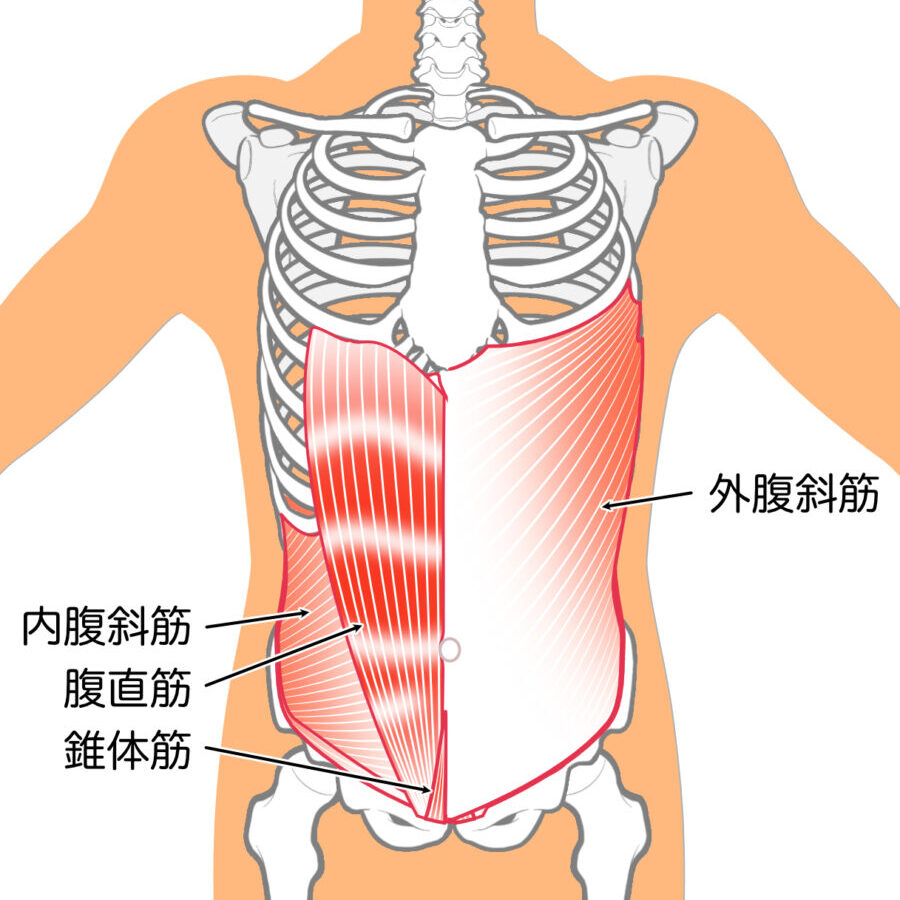

腹直筋(ふくちょくきん)

特に腹直筋は、お腹の中央に縦に伸びる筋肉で、いわゆる「シックスパック」を作る部分。

姿勢を維持し、体幹を安定させる重要な役割を持っています。

見た目以上に生活の質にも大きく関わります。

- 場所:お腹の正面にある縦長の筋肉(シックスパックの部分)

- 働き:体を丸める、姿勢を安定させる動作

- 鍛え方の例:クランチ、レッグレイズ、アブローラー

【基本種目】クランチ、プランク、レッグレイズ

【ワンポイント】腰を反らずに、腹筋をしっかり丸め込む動作を意識しましょう。

見た目の引き締めとともに、体幹の安定にも関わる重要な筋肉です。

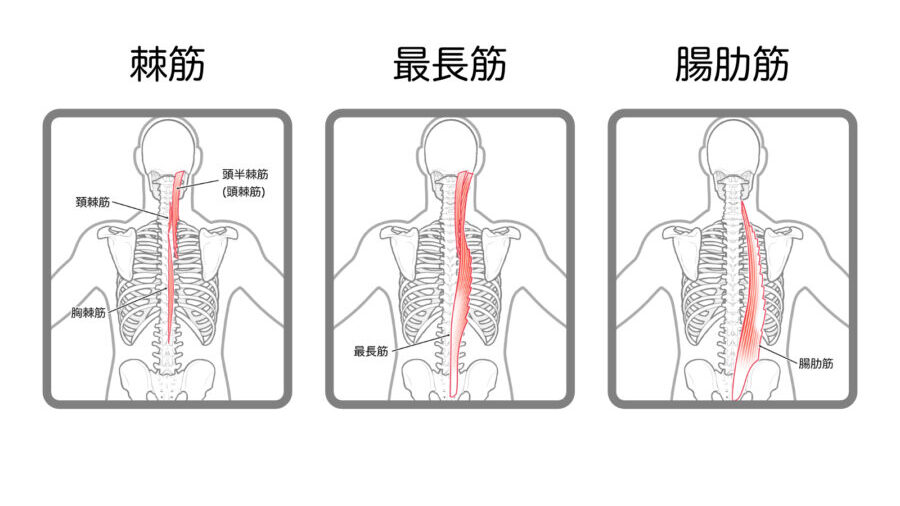

脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

背骨に沿って縦に伸びる筋肉群で、体を支える「柱」となる存在です。

立つ、座る、体を反らす、姿勢を保つなど、日常動作すべてに関わります。

腰痛予防にも効果があり、鍛える価値は非常に高いです。

- 場所:背骨に沿って縦に伸びる筋肉群

- 働き:背中を反らす、体を真っすぐ支える動作

- 鍛え方の例:バックエクステンション、デッドリフト、グッドモーニング

【基本種目】デッドリフト、バックエクステンション

【ワンポイント】背中をまっすぐにして、腹圧をかけて安定させましょう。

腰痛予防や姿勢改善に直結する「支える筋肉」です。

トレーニングは全身をバランスよく配分する

筋トレを始めると、どうしても「腕ばかり」「胸だけ」といったように、目立つ部位や好きな筋トレ種目に偏りがちです。しかし、筋肉は全身が連動して動いているため、特定の部位ばかり鍛えるとバランスが崩れ、姿勢の乱れやケガの原因になることもあります。

ここでは、筋肉をバランスよく鍛えるための基本的な考え方と、おすすめのトレーニング配分方法を解説します。

なぜバランスよく鍛えることが重要なのか?

姿勢の崩れや体の歪みを防ぐ

たとえば胸(大胸筋)だけを集中的に鍛えて、背中(広背筋)を放置すると、肩が前に引っ張られて猫背になりやすくなります。筋肉のアンバランスは姿勢に影響し、慢性的な肩こりや腰痛にもつながるリスクがあります。

見た目の美しさや機能性に直結

バランスよく鍛えた体は「左右対称」で「無駄のないシルエット」をつくります。特に背中・体幹・下半身をしっかり鍛えることで、見た目も機能性も優れた身体が手に入ります。

トレーニング効率が上がる

特定の筋肉だけを鍛えていると、それ以外の部位が弱点となってフォームが崩れたり、伸び悩みにつながったりします。全身をバランスよく鍛えることで、フォームの安定や出力向上にもつながります。

初心者向けの「全身配分」トレーニング法

初心者が全身をバランスよく鍛えるためには、「部位別に分けたトレーニング計画」が効果的です。部位を意識することで鍛え忘れている部位や、他の部位との遅れなどに気づきやすくなります。

トレーニングをするにあたって、よく行なわれる方法をご紹介します。

週2〜3回なら「全身法」がおすすめ

1回のトレーニングで全身をまんべんなく鍛えるメニュー。初心者に最もおすすめの方法で、回数が少なくても筋肉全体を刺激できます。

例:

- スクワット(下半身)

- プッシュアップ(上半身前)

- ローイング(上半身後)

- プランク(体幹)

各部位を週2〜3回の頻度で継続すれば、筋肉のバランスが整いやすくなります。

週4回以上なら「分割法」も視野に

慣れてきたら「PPL(プッシュ・プル・レッグ)法」や「上半身・下半身分割」など、トレーニングを部位ごとに分ける方法も効果的です。

PPL法の例:

- Day1:プッシュ(胸・肩・上腕三頭筋)

- Day2:プル(背中・上腕二頭筋)

- Day3:レッグ(脚・お尻)

このように分けることで、1部位あたりのトレーニング量を増やしつつ、しっかり回復もできるというメリットがあります。

避けたい!筋トレ初心者にありがちな偏り

「上半身ばかり鍛える」問題

男性初心者に多いのが、「胸・腕・肩ばかり」を繰り返すこと。脚や体幹を疎かにすると、体の土台が弱くなり、フォームも安定しません。

「腹筋だけ毎日やる」問題

「お腹を凹ませたい」という思いから腹筋ばかりを毎日やる人もいますが、筋肉は回復してこそ成長するため、毎日鍛えるのは非効率です。

「体幹トレーニングを軽視する」問題

体幹を鍛えるとフォームが安定し、ケガのリスクも下がります。プランクや腹筋ローラーなど、地味だけど効果的な種目も定期的に取り入れましょう。

体幹トレーニングは意外と体力を使うので、後回しにしがちだね!

バランスよく鍛えるためのコツ3つ

- トレーニング記録をつける

鍛えた部位が偏っていないかを確認できる。 - フォームを鏡で確認する

左右の使い方が偏っていないかチェックできる。 - 週単位でメニューを組む

「1週間で全身を1回ずつ鍛える」サイクルを目安にする。

バランスよく鍛えるためには、計画的かつ客観的に自分のトレーニングを見直すことが重要です。トレーニング記録をつけることで偏りを把握し、フォームを鏡で確認することで左右差を防ぎます。また、週単位でメニューを組むことで全身をまんべんなく鍛えられ、効率的な体づくりにつながります。これらのポイントを意識することで、健康的でバランスの取れた身体を目指せます。

見た目だけでなく「動ける体」の手に入れ方について、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶ 使える筋肉と使えない筋肉の違いとは?プロ選手も指導するトレーナーが筋トレの本質を解説!

まとめ

筋トレを効果的に行うためには、まず「どの筋肉がどこにあって、どんな動きを担当しているのか」を知ることが大切です。今回紹介した10の主要な筋肉を理解することで、トレーニング中の意識が高まり、正しいフォーム・狙った部位への負荷・成長の実感につながります。

また、特定の部位だけに偏ったトレーニングでは、バランスが崩れて怪我のリスクも高まります。全身をバランスよく配分して鍛えることが、健康的で美しい身体づくりへの近道です。

自分の目標に合わせて、どの部位を強化したいのかを明確にし、必要な筋肉を意識して鍛えていきましょう。

関連記事