「何から始めればいいか分からない」「続けているのに効果が出ない」

トレーニングには、そんな悩みがつきものです。情報があふれる中で、自分に合った正しい知識を選び取るのは簡単ではありません。

このサイトは、パーソナルトレーナー歴16年の筆者が、筋トレ初心者から上級者まで対応した実践的なノウハウと科学的な解説をまとめたトレーニング情報の総合ガイドです。

筋トレ・ホームジム構築・食事・サプリメント・運動科学・ダイエットの6カテゴリを軸に、

「おうちで気軽にパーソナルトレーニングを受けているような感覚」で学べるコンテンツを展開しています。

目的やライフスタイルに合わせて必要な知識を得られるのが最大のメリットです。

「正しく知って、効率よく鍛えたい」すべての人に、安心して活用していただけるサイトを目指しています。

トレーニングは、正しい知識と継続があれば必ず成果が出ます。

このサイトが、あなたの不安や迷いを減らし、目標に向かって前に進むためのお力になれましたら嬉しいです。

JUN

JUNパーソナルを受けているような感覚になってもらえれば嬉しいです!

▼すぐに本題に入りたい人は下記ボタンから、気になるカテゴリーのトップページをタップしてください。

好きなカテゴリーの要点をまとめた記事に行けるよ!

ちなみに、今開いているこのページは、全てのカテゴリーの要点をまとめた総合記事だよ!

▼このページの中で知りたい箇所に進む場合は、こちらをタップしてください。

筆者は、2009年からパーソナルトレーナーとして活動し、現在はプロスポーツ選手を中心に、健康管理を目的としたシニアの方まで、幅広い年齢層の方々に向けて目的に応じたトレーニング指導を行っています。

▼詳しいプロフィールはこちらからご覧いただけます。

一人でも多くの方が、楽しく健康に暮らせるようなお手伝いができたら嬉しいです!

「ここが分からない」「もっと知りたい」という疑問やご意見があれば、ぜひX(旧Twitter)でお寄せください。

サイトの内容は最新を目指して随時更新しているよ。

ブックマークして見に来てね!

「おうちトレーニング研究所」では、

- 年齢や性別、レベルに応じて誰もが参考にできる

- 部活などの運動経験のない完全初心者でも理解できる

- できるだけ簡潔で分かりやすい

- 初心者から上級者、そしてプロスポーツ選手まで対応できる内容を解説

- わからないことがあれば、気軽に質問できる

以上のことを心がけて、トレーニングにまつわる情報をお伝えします。

日々のパーソナル業務の内容を踏まえ、情報を随時更新してまいります。

自身の研究成果に加え、医師や各分野の専門家の協力を得て、常に最新の情報を提供できるよう努めています。

- どうやって筋肉はつくの?

- ジム V.S.「おうち」:自宅トレーニングのメリット・デメリットは?

- マシンとフリーウェイトはどちらがいいの?

- 自分だけ筋肉がつきにくい感じがするけどどうすればいいの?

- ダイエットでリバウンドを防ぐ方法は?

- なかなか痩せられません。みんなどうやってるの?

そんな疑問も「全て」このサイトで解決していきます!

運動経験がほとんどない方でも全く心配いりません。気になるところから読んでいけばトレーニングに関する、さまざまな知識を学ぶことができます。

上級者で「すぐに専門的な内容を知りたい」という方は、

下のボタンから進んでください!

目次の項目をタップすると移動できます。

筋トレの効果とは?|健康維持・メンタル改善にも効く理由を解説

筋トレの健康効果とは?日常生活に現れるポジティブな変化

筋トレには、筋肉量の維持や基礎代謝を保つ効果があるといわれており、無理なく健康を目指したい方にも取り入れやすい習慣です。継続することで、階段の昇り降りが軽く感じられたり、買い物の荷物を持つのが楽になったりと、日常の中で体の動かしやすさを実感する場面も増えていきます。

身体面だけでなく、ストレスの軽減や睡眠の質の向上といった精神的なメリットも報告されています。無理なく続けられるペースで取り組むことで、朝の目覚めがスッキリしたり、疲れにくくなったと感じたりと、日々のささやかな変化に気づけるようになるかもしれません。

【健康維持と体力向上】

- 基礎的な体力アップ

- 体脂肪の減少

- 骨密度の維持・向上が期待できる(骨の健康をサポート)

- 運動習慣として取り入れることで、生活習慣病の予防や改善に役立つ可能性

【精神的な健康改善】

- ストレスの軽減

- 気分の向上、心身のコンディション維持

- 自己肯定感の向上(見た目の変化や健康改善による自信)

体を動かすと気分が良くなりますね!

自分のペースで頑張ろう!

筋トレ初心者が知っておくべき基本知識|現役トレーナーが解説

初心者が最初に覚えたい筋肥大のメカニズム

筋肥大のメカニズム:筋肉はどうやったらつくの?

- トレーニングによる刺激

- 筋肉の修復と成長のための栄養

- 体を休ませるための適切な休息

筋肉はトレーニングによって刺激を受けると、その部位で回復を促す酵素が活性化し、筋タンパク質の合成(筋肉が作られる仕組み)が進みやすくなるとされています。これが、筋繊維の修復や強化につながり、少しずつ筋肉が発達していくプロセスです。

この成長の過程では、適切な休息と栄養が欠かせません。回復のタイミングで十分な栄養素が不足していたり、休息が不十分だったりすると、筋肉の修復がスムーズに進まず、筋肥大の効果が得られにくくなる場合もあります。

結果として、回復の遅れがトレーニング頻度の低下や、疲労の蓄積によるケガのリスクにつながることも。筋トレの効果を長期的に高めていくには、「鍛える」だけでなく、「回復させる」ための知識や習慣も大切です。

筋肥大に必須!過負荷・漸進性・特異性の3原理とは?

この3つの原理を守ることで、効率よく筋肉を大きく成長させることができます。

- 過負荷の原理

普段の負荷よりも強い刺激(重さや回数)を筋肉に与えないと成長しないという原理です。筋肉は同じ負荷に慣れるため、少しずつ負荷を増やす必要があります。 - 漸進性の原理

負荷や回数を徐々に段階的に増やしていくことが重要です。急に負荷を上げると怪我のリスクが高まるため、無理なく少しずつ強度を上げていきます。 - 特異性の原理

鍛えたい筋肉や目的に合ったトレーニングを行うことで、その部位や能力が向上します。例えば、胸を大きくしたいなら胸の筋肉を使う種目を行う必要があります。

| 3大原理 | 内容 |

|---|---|

| 過負荷の原理 | 通常以上の負荷をかけることで機能が向上する。 |

| 特異性の原理 | 刺激を受けた部分のみ効果が現れる。 |

| 可逆性の原理 | トレーニングを中止すると効果が失われる。 |

的確なフォームで徐々に負荷を増やすということがポイントです。

安全なトレーニングの進め方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

初心者の方で、何から手をつければよいかわからないという方におすすめです。

▶ もう迷わない!トレーニングの始め方・組み方・続け方を完全ガイド|初心者〜上級者まで対応

【初心者が最初に覚えたい筋トレ用語】セット・レップ・RM・インターバルとは?

| 用語 | 意味 | 例 | ポイント |

|---|---|---|---|

| レップ(Rep) | 1回の反復動作。 | スクワット10回 | 動作の質と回数を両立する |

| セット(Set) | レップのまとまり。 | 10回×3セット | 1セットごとに短い休憩がある |

| RM(RepetitionMaximum) | 最大反復可能回数(限界重量の目安) | 10RM=10回が限界の重量 | 負荷設定の基準になる |

| インターバル | セット間の休憩時間。 | 筋肥大なら60〜90秒が目安 | 目的に応じて調整可能 |

より詳しく筋トレ用語について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

▶ 【初心者必見】これさえ押さえれば大丈夫!筋トレ用語15選をわかりやすく解説

トレーニング初心者がメニュー作成時に意識すべき3つの重要ポイント

理想の体づくりを目指すうえで、トレーニングメニューは「なんとなく」で組まず、しっかりと目的と安全性を意識して構成することが大切です。

初心者が種目を選ぶ際には、次の3つのポイントを重視することが効果的です。

① 安定したフォームでできるか

どんなに優れた種目でも、フォームが崩れていては狙った筋肉に効かせることができません。まずは自分にとって扱いやすく、姿勢を維持しやすい種目を選ぶことが、トレーニング効果を高める第一歩です。

とくに初心者の場合、シンプルな動作でフォームを確認しやすい種目(例:ダンベルよりもマシン種目など)から始めるのがおすすめです。

② 負荷を増やしていけるか

筋肉は、少しずつ強い刺激を受けることで発達していきます。そのため、使用重量や回数などの負荷を段階的に増やしていける種目であることが重要です。

自分の成長に合わせて「少しキツいけどギリギリできる」範囲の負荷設定ができる種目を選ぶことで、効率よく筋肥大を目指すことができます。

③ 怪我のリスクが少ないか

関節に強い負担がかかる種目や、動作が複雑でフォームが崩れやすい種目は、初心者にとってリスクが高くなります。無理な重量や不安定なフォームで続けると、思わぬケガの原因にもなりかねません。

最初は「安全に継続できること」を優先して、動作が安定しやすい種目を選ぶと安心です。

ケガをすると、せっかく身についた筋トレの習慣もくずれてしまうよ。

正しいフォームで狙った筋肉に効かせよう

フォームが安定していないと、狙いたい筋肉以外に力が分散してしまい、筋トレの効果が薄れてしまいます。筋肉は「刺激を受けた部位だけ」が成長するとされており、正しいフォームを保つことは、効果的に筋肉を発達させるための基本です。

たとえば上腕二頭筋を鍛える「ダンベルカール」では、反動を使わず、腕の力だけでコントロールすることで初めて、しっかりとした刺激が入ります。逆に、体全体を使って持ち上げてしまうと、肝心の二頭筋にはほとんど効いていないというケースも多いのです。

はじめのうちは軽めの重量からスタートし、鏡でフォームを確認しながら、正確な動きを身につけていきましょう。

正しいフォームが重要な理由はこちらの記事で解説しています。

初心者の方で自己流トレーニングから卒業するための知識を深めたい方におすすめです。

▶ 筋トレ初心者必見!体の仕組みを理解して効率アップする入門ガイド

分割法とは?自分に合ったトレーニング分割の考え方

トレーニングの分割法とは、1回のトレーニングで全身を鍛えるのではなく、身体の部位をいくつかに分けて、日ごとに分けて鍛える方法です。たとえば「上半身/下半身」や、「押す動作(プッシュ)/引く動作(プル)」などの分け方があります。

分割法を活用することで、1回のトレーニングに集中でき、各部位の回復時間も確保しやすくなります。初心者であれば2分割から始め、慣れてきたら3〜5分割へと段階的に移行するのが一般的です。

初心者は上半身と下半身(脚)に分けると取り組みやすいです。

以下に、代表的な分割パターンを紹介します。それぞれの特徴を知って、自分の生活スタイルや目標に合ったスタイルを選びましょう。

| 分割法 | 特徴 | 向いている人 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 全身法 | 毎回全身を鍛える | 初心者/週2〜3回しか時間が取れない人 | 短期間で全身を刺激/フォーム習得に最適 | 1回のトレーニング時間が長くなりやすい |

| 2分割法 | 全身を「上半身・下半身」や「プッシュ・プル」に分ける | 初〜中級者/週3〜4回トレできる人 | 集中しやすく継続しやすい/時間を調整しやすい | 全身法より計画性が必要 |

| 5分割法 | 1日1部位を集中的に鍛える | 上級者/週5回以上トレできる人 | 各部位を丁寧に追い込める/疲労管理しやすい | 頻度が必要/全身のバランスを意識する必要 |

全身法|シンプルで継続しやすい全身トレーニング

全身法は、1回のトレーニングで全身の主要な筋肉群をまとめて鍛える方法です。筋トレの頻度が少ない方でも全身に刺激を入れられるため、初心者や忙しい人にとって取り組みやすいスタイルです。

たとえば週3回のトレーニングを行えば、各部位を毎週3回ずつ刺激でき、フォーム練習やBIG3(ベンチプレス・スクワット・デッドリフト)などの基礎種目の習得を優先したい方にも向いています。

- 忙しい人や、BIG3をバランスよく伸ばしたい方に向いています。

- 全身法なら、週3トレーニングなら各部位を3回できるためBIG3などの技術を高めるのに有効です。

- 全身法なら週1回になったとしても、各部位を週に1回はトレーニングできているので安心です。

全身法のデメリットはトレーニング時間が長くなりやすいことだよ。

2分割法|初級〜中級者におすすめのバランス型

2分割法は、全身を2つのグループに分けてトレーニングする方法です。たとえば「上半身/下半身」や「プッシュ(押す動作)/プル(引く動作)」という分け方が一般的です。

- 全身法では時間が長くなりすぎる人におすすめです。

- 上半身と下半身、押す種目と引く種目などの分け方があります。

- 全身法同様に忙しい人でも継続しやすいトレーニング方法です。

5分割法|トレーニング上級者に人気の高頻度スタイル

5分割法では、「胸・背中・肩・腕・脚」といったように、筋肉を5つの部位に分けて、それぞれ別の日に集中して鍛えます。

- 週5回以上トレーニング時間を確保できる人に適しています。

- 各部位の疲労が抜けやすく、オーバーワークを避けやすいです。

- 初心者が行う場合は、種目数を絞って負担を抑えることがポイントです。

5分割は本気のボディービルダー御用達の分割法だね

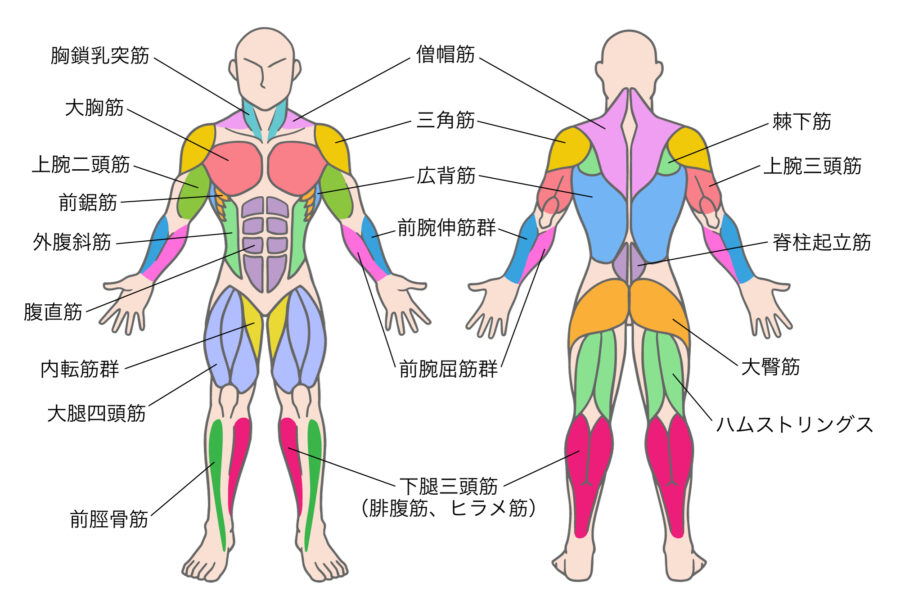

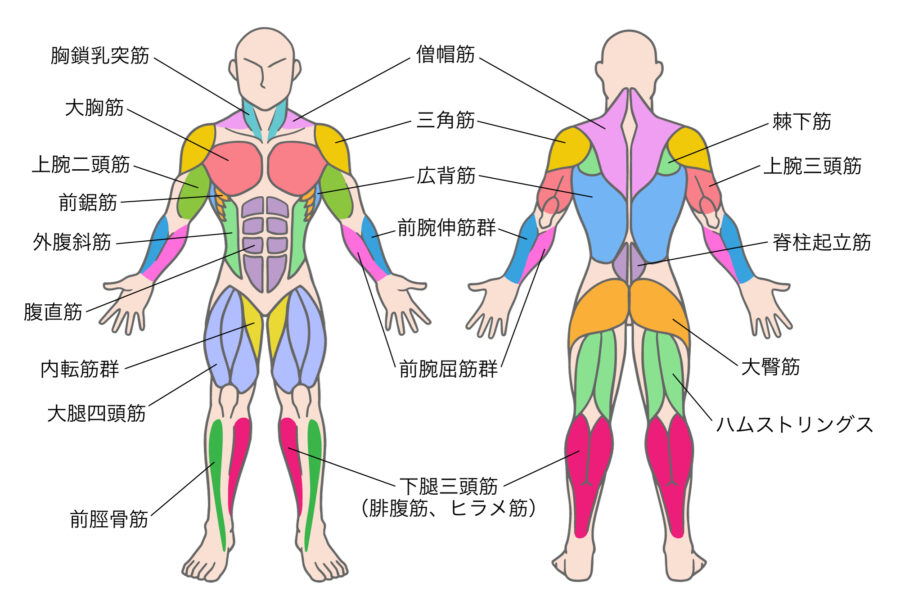

どの筋肉から鍛えるべき?初心者向けトレーニング部位の選び方

まずは体の“土台”を作る大きな筋肉から

筋トレを始めたばかりの方は、どの部位から優先して鍛えるべきか悩むかもしれません。

そこで参考になるのが、筋肉の大きさ(体積)です。筋肉のサイズが大きいほど、鍛えることで見た目の変化が出やすく、消費カロリーも多くなる傾向があります。

特に脚やお尻、肩・胸・背中などの「体の中心にある大きな筋肉」を優先すると、全身のバランスが整いやすく、トレーニング効果を感じやすくなります。

全身の主要な筋肉一覧

初心者が意識すべきバランスの取り方

下半身の筋肉(脚・お尻)は非常に体積が大きく、鍛えることで効率よく全身のシルエットを改善し、代謝を上げることができます。

一方で、肩(=三角筋)や胸(=大胸筋)、背中(=広背筋)などの上半身も見た目に直結する重要な部位です。

バランスよく鍛えることで、「脚は細いけど上半身が大きすぎる」といったアンバランスを避けることができます。

目指す体のイメージがまだ明確でない場合でも、体積の大きい筋肉から順に刺激を入れていくことで、全体のバランスを整えながら自然に理想へ近づくことができます。

全体的な筋肉のバランスを考えてトレーニングすることは、運動能力アップや怪我の防止の観点からも有効です!

優先して鍛えたい筋肉や具体的な筋トレ種目については、以下の記事で図解を交えて解説しています。

【図で解説】初心者向け!全身の主要筋肉10選と部位別トレーニング方法

理想の体型をつくるには?目的別ボディメイク戦略を解説

全身を満遍なく鍛えると、理想の体型に遠回りすることも

見た目の印象を変えるには、全身を均等に鍛えるだけでは不十分な場合があります。

筋肉のつき方や骨格には個人差がありますが、「スタイルをよく見せたい」なら、全体のメリハリを強調する必要があります。

たとえば、肩やお尻を中心に鍛えることで上半身と下半身の幅が出て、相対的にウエストを細く見せることができます。

反対に、腕や太ももを過剰に鍛えると、全体のバランスが崩れてしまうことも。

全身を満遍なく鍛えると、全体のバランスに変化がないため、目に見えるシルエットの変化を起こすことが難しくなります。

真面目な人ほど気をつけないとね。

美しいシルエットをつくる筋トレ戦略の考え方

理想のシルエットを目指すには、まず「どの部位をどのように変えたいか」を明確にしましょう。

ここでは、代表的な「砂時計型シルエット」を目指す方の例を元に、戦略をまとめます。

ボディメイクの方向性(例:砂時計型シルエット)

| 目的 | 優先的に行うこと | 控えたいこと |

|---|---|---|

| 肩・お尻を大きく見せる | 肩(サイドレイズ)、お尻(ヒップスラスト等)の筋トレを重視 | 有酸素運動のやりすぎ |

| ウエストを細く見せる | 体脂肪を落とすためのダイエットを継続 | 腹直筋を厚くする種目 |

| 姿勢を整えて引き締める | 広背筋や僧帽筋など背中のトレーニング | ― |

| 体型のバランスを整える | 鏡でチェックしながら部位を選び調整 | 腕や太ももばかりに偏るトレーニング |

ポイント:必要な部位を狙って効率よく鍛えることが、最短距離で理想の体型に近づくコツです。

目的別に異なる「トレーニングと食事」の戦略を立てよう

「痩せたい」「筋肉をつけたい」「女性らしいラインを出したい」など、目的によってアプローチは大きく異なります。

| 目的 | トレーニングの考え方 | 食事の考え方 |

|---|---|---|

| 体重を減らしたい | 週2〜3回の全身トレーニング+有酸素運動を併用 | 消費カロリー > 摂取カロリーを意識し、栄養バランスを整える |

| 筋肉をつけたい | 部位別に週2〜3回、高重量・低回数を中心に | たんぱく質を多めに摂取。ややオーバーカロリーで調整 |

| メリハリを出したい | 肩・お尻を優先し、姿勢改善のための背中トレも実施 | ウエストを絞るためにPFCバランスを最適化 |

男女のボディメイクやダイエットの違いについては、こちらの記事で解説しています。

▶ 【Q&A】男性と女性の筋トレ・ダイエットの違いとボディメイク方法

筋トレ初心者によくある間違いとそのリスク

初心者や真面目な方ほど、全身を均等に鍛えようと努力しすぎてしまう傾向がありますが、これはかえって遠回りになることがあります。

筋たんぱくの合成力や回復力には限りがあるため、発達させたい部位を優先的にトレーニングする方が効率的です。肩やお尻、背中を目立たせたい場合は、なるべく他の部位をやらないほうが成果は早く出ます。

ダイエット中にトレーニングを頑張りすぎると、体調を崩してしまう可能性が高くなリますので注意が必要です。

トレーニングや食事を「目的から逆算」して組み立てることが、ボディメイク成功の近道です。がむしゃらに頑張るよりも、戦略的に絞る・鍛える・整える。このバランスが理想のシルエットを作るための鍵になります。

女性向けの見た目を整えるための筋トレと食事方法については、以下の記事で具体的に解説しています。

▶ 【女性編】理想のシルエットを手に入れるボディメイクガイド

逆三角形のかっこいい体になるには?【男性に人気の戦略】

逆三角形とは、広い肩幅から細いウエストに向かって絞れていく「Vシェイプ」のシルエット。男性のボディメイクで最も人気のある体型のひとつです。

いち早くこの体型を目指すためには、肩・背中・胸の3部位を重点的に鍛えながら、脚や腕は最小限の刺激で抑えることがポイントです。

逆三角形のためのトレーニング戦略

| ポイント | 戦略内容 |

|---|---|

| 優先部位 | 肩(三角筋)・背中(広背筋)・胸(大胸筋) |

| トレーニング分割 | 3分割(胸・背中・肩)+サブで腕・脚を軽く |

| トレーニング強度 | 高強度トレーニング(重量・ボリューム重視) |

| 脚・腕の扱い | メインではなく補助的に週1程度、2セット前後 |

| 有酸素運動 | 最小限にして筋肥大を優先 |

| 食事管理 | ウエストを絞るためにカロリー管理をしつつ、筋肉の材料は確保 |

逆三角形向け・週間トレーニング例

①胸、②背中、③肩の3分割にして高頻度でトレーニングをします。

腕や足、腹筋などはこれらの日にサブとして同じ日に行うと良いです。

具体的には、以下のような3分割スケジュールが参考になります。

| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 部位 | OFF | 胸・三頭 | OFF | 背中・二頭 | OFF | 肩・脚 | OFF |

サブの部位(腕や脚)は2セット程度に抑え、疲労の蓄積を防ぎましょう。

男性が逆三角形の体を目指すための方法を解説した記事は、こちらをご覧ください。

▶ あこがれの逆三角形の理想的な体!最短で結果に結びつけるボディメイク戦略【男性編】

プロレスラーのようながっしりとした体を目指すには?

力強さと存在感を重視する「厚みのある体」を目指すなら、満遍なく全身を鍛える戦略が必要です。

胸・背中・脚・肩・腕の5分割でトレーニングすることをおすすめします。

力強い体を目指すなら体の広がりよりも、体の分厚さを重視します。その場合、細かな筋肉をアイソレートして鍛えるより、コンパウンド種目を重視して体幹もしっかり鍛える必要があります。

コンパウンド種目は高重量を扱いやすく、全体的な筋肥大や筋力増強に効果的です。

💡用語解説

- コンパウンド種目:複数の関節と筋肉を同時に使うトレーニング(例:スクワット・デッドリフト)

- アイソレート種目:特定の筋肉を集中して鍛えるトレーニング(例:アームカール)

がっしり体型のためのトレーニング戦略

高重量を扱いやすい種目をメインに据えます。多少の体脂肪がつくことは恐れずに、たくさん食べてガンガントレーニングしていく意識が大切になります。

| ポイント | 戦略内容 |

|---|---|

| 全身の筋肥大 | 胸・背中・脚・肩・腕の5分割トレーニングで全体を均等に鍛える |

| 厚みを出す | BIG3(ベンチプレス・スクワット・デッドリフト)を中心に取り入れる |

| 種目の選び方 | コンパウンド種目を中心に構成(高重量・多関節種目) |

| アイソレートとの違い | アイソレート=部位集中、コンパウンド=全身的な筋力とサイズ向上に有効 |

| 食事戦略 | 筋肥大のために摂取カロリー・たんぱく質をしっかり確保 |

| 有酸素運動 | 控えめにして筋量の減少を防ぐ |

無理な重量でトレーニングをしないように気をつけてね!

目指す体型によって、トレーニングの「戦略」はまったく異なります。

逆三角形なら部位を絞って集中的に、がっしり体型なら全身を均等に。目的から逆算した計画こそ、効率よく成果を出す鍵です。

トレーニングの進め方に迷ったら、以下の記事をチェックしてみてください。初心者から上級者まで対応しています。

▶ もう迷わない!トレーニングの始め方・組み方・続け方を完全ガイド|初心者〜上級者まで対応

ジムと自宅どっちがいい?トレーニング環境の選び方と比較

自宅トレーニングは、ジムに比べて自由度が高く、時間やコストの制約に縛られにくい点が魅力です。

また、ジムとの「併用」はそれぞれのメリットを補完できます。

どちらの環境が自分に合っているかを知るためにも、まずは実際に、多くの人はどのような選択をしているのかを具体的な事例から紹介します。

みんなはどうしてる?自宅・ジムの選び方と実例

▼日本全国でトレーニングに取り組んでいる人の割合は全体の4割。

【LINEリサーチ】ジムや自宅で筋トレをしている人は約4割!頻度は「週に1~3日」が最多

:LINEYahoo株式会社

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000129774.html

▼トレーニングに取り組んでいる方の中で、自宅で筋トレを続けているという方は8割以上。

《筋トレは自宅かジムかどちらが多い?》:FNNプライムオンライン

https://www.fnn.jp/articles/-/704509?utm_source=chatgpt.com

▼ジムを1年間続けられる人は4%未満。

ブラジルの5000人規模のスポーツジムで、2005年から2014年に行われた研究によると、

Adherence to physical activity in an unsupervised setting: Explanatory variables for high attrition rates among fitness center members

フィットネスジムの継続率は、開始から3ヶ月後で37%、1年後にはたった4%未満まで減少するというデータが公表されています。

SPERANDEI, Sandro; VIEIRA, Marcelo C.; REIS, Arianne C. Adherence to physical activity in an unsupervised setting: Explanatory variables for high attrition rates among fitness center members. Journal of science and medicine in sport, 2016, 19.11: 916-920.

ホームジムとジム通いの比較については、以下の記事で詳しく解説しています。

▶ 【2025年最新】ホームジムvsジム通い徹底比較|あなたに最適な選択を科学的に判断

ジムに通う人のリアルな声と現状まとめ

ジム通いや自宅トレーニングにはそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが自分に合うかは生活スタイルや目的、環境によって異なります。ジム通いの課題は「継続の難しさ」にあります。

以下に最近のジム通いの現状をまとめました。

- 健康志向の高まりの中、ジム通いに取り組む人が増えている。

- 24時間ジムも多くなったため、トレーニングに触れる機会は増えている。

- ジム会費の価格競争もすすんでいるが、インストラクターのいないジムも増えている。

- 熱心なトレーニー層が増えて特定のマシンや器具が混んでしまう。

- 混雑する時間帯は会員間のトラブルやマナーが問題となることがある。

- 業界内ではジム初心者の継続率の低さが課題。

- ベンチ台やパワーラックなどの使用時間の設定が一般化した。

特に最近トレーニング環境が変わってきています。

自分に合った環境で楽しくトレーニングを続けよう!

ジムでの筋トレをオススメする人

ジムでの筋トレは、充実した設備で効率よく鍛えたい人におすすめです。

| こんな人におすすめ | 理由・メリット |

|---|---|

| 近所にジムがある人 | アクセスが良く、継続しやすい |

| マシンやウェイト設備を使いたい人 | 効率よく鍛えたい部位を狙える |

| 周りに人がいるとやる気が出る人 | モチベーションの維持につながる |

| プログラムやレッスンを楽しみたい人 | 飽きずにトレーニングを続けられる |

| トレーナーの指導を受けたい人 | フォームや内容の精度が上がる |

自宅トレーニングをオススメする人

自宅トレーニングは、器具がなくても手軽に始められ、忙しい人や運動初心者、高齢者など安全に無理なく続けたい人に特におすすめです。

| こんな人におすすめ | 理由・メリット |

|---|---|

| 忙しくてジムに通う時間を確保できない人 | スキマ時間に自分のペースでトレーニングできる |

| マシンの待ち時間がストレスな人 | 自宅ならすぐにトレーニングを始められる |

| ジムの会費を節約したい人 | 初期投資のみで継続コストを抑えられる |

| 他人の目が気になる人 | 自分だけの空間で安心して集中できる |

| 自由な時間に取り組みたい人 | 早朝や深夜でもトレーニング可能 |

ジムと自宅トレーニングの併用をオススメする人

ジムと自宅トレーニングの併用は、忙しくて頻繁にジムに通えない人や、継続が難しい人におすすめです。

自宅でマイペースにトレーニングしつつ、ジムでは高重量や専門機器を使った効率的な追い込みが可能になるため、双方のメリットを活かせます。

| こんな人におすすめ | 理由・メリット |

|---|---|

| 頻繁にジムに通えない人 | 自宅でも補完的にトレーニングが可能 |

| 帰宅時間がバラバラな人 | 自宅での柔軟な対応がしやすい |

| 大筋群はジム、細かい部位は自宅で分けたい人 | 目的ごとに最適な環境を使い分けられる |

| 基礎筋力を自宅で高めておきたい人 | ジムでは高重量種目に集中できる |

| 集中してインターバルや追い込みを行いたい人 | 他人の目を気にせず、効率的に追い込める |

ジム初心者が挫折しないためのポイントをまとめた記事は、こちらをご覧ください。

▶ ジム初心者が失敗しない完全ガイド|続ける秘訣と始め方をプロが解説

自宅トレーニングをおすすめする理由|全レベルに対応可能!

ジム通いの“あるある”な不満・課題

多くの方がジム通いで感じている悩みには、次のようなものがあります。

- 仕事が忙しくて時間の確保が大変、、、

- ジムの会費がけっこう負担になるなぁ、、、

- 仕事に家事に子どもの送り迎え。自分のトレーニングは後回しになりがち、、、

- 初心者でこれで合っているか不安、、、

- パワーラックの時間制限のせいでインターバルがとれないんだけれども、、、

💡パワーラックとは?

フリーウェイトトレーニングを安全かつ効果的に行うための器具です。

主にベンチプレス、スクワット、デッドリフトを行うことに使用します。

高重量のトレーニング時には、しっかりとした休憩(インターバル)をとりたいですが、ジムでは時間制限があり、思うようにできないことも。

初心者でも安心!自宅トレーニングのすすめとホームジムの作り方

自宅トレーニングには、次のような魅力があります。

- ✅ ジム通いの時間や手間が不要

- ✅ 人目を気にせず集中できる

- ✅ 費用を抑えてトレーニングを継続できる

- ✅ 自分のペースで取り組める

ただし、自宅に器具をそろえる際には注意も必要です。

❌ 計画不足だと…

・器具を無駄に買ってしまい部屋が狭くなる

・効果的なメニューが組めず挫折してしまう

そこで大切なのは、目的に応じて必要最低限の器具からそろえること。省スペースでも対応できる以下のようなアイテムから始めるのがおすすめです。

おすすめのコンパクト器具

| 器具 | 特徴 |

|---|---|

| ダンベル | 調整式が便利。初心者〜中級者まで対応 |

| トレーニングチューブ | 軽くて安価。可動域を広く使える |

| トレーニングマット | 滑りにくく、安全に運動できる |

| プッシュアップバー | 自重トレの負荷UPに効果的 |

自宅トレーニングが初心者に適している理由や始めやすさを、以下の記事で詳しく解説しています。

▶ 【初めてでも安心】ホームジムの作り方|器具・スペース・防音まで失敗しない構築手順をプロが解説!

上級者にも自宅トレーニングが効果的な理由

筋力アップやMAX更新を狙う場合、十分なインターバルが必要です。ジムでは混雑時に気を使ってしまい、思うように休憩できないこともしばしば。

自宅なら:

- ✅自由にインターバルがとれる

- ✅予定通りのメニューを確実に実行できる

- ✅ストレスなく集中して追い込める

シリアスに取り組んでいる人は、設置スペースや初期費用はかかってしまいますが、パワーラックとバーベルセットを買うという方法もあります。インターバルも含めて自由にできるのでストレスなく取り組めます。

特にベンチプレスが趣味で重量を伸ばしていきたい方にとってこのやり方の相性はいいです!

憧れのホームジムを作りたいなぁ。。

ジムと自宅を併用することで得られるメリット

ジム通いに加えて自宅トレーニングを取り入れることで、時間や場所に縛られず、自分のペースで効率的にトレーニングを継続できる自由度が高まります。

- ✅ 急な予定変更でも自宅で対応可能

- ✅ 上半身や腕など、時短でできる部位を家でこなせる

- ✅ 混雑によるストレスを回避できる

- ✅ MAX挑戦時に集中できる環境を確保できる

ジムと自宅トレーニングの併用は、モチベーション維持に効果的

自宅トレーニングとジムを併用することで、モチベーションを高く保ちながらトレーニングを継続しやすくなります。ジムでは本格的な設備でしっかり追い込み、自宅では軽い運動に取り組むことで気軽にトレーニングを習慣化できます。環境や気分に合わせて使い分けることで、刺激に変化が生まれ、飽きにくくなるのもメリットです。

自宅トレーニングを始める準備|必要な道具と種目例

実際に最低限に何があれば快適にトレーニングできるの?

「おうちトレーニング」で揃えたい器具

| 器具 | 価格 |

|---|---|

| 重量可変式ダンベル | 23460円〜67320円 |

| ディップススタンド | 8480円 |

| 懸垂(チンニング)スタンド | 6980円 ※懸垂&ディップス台として7480円という商品もあります。 |

| トレーニングベンチ | 5990円 |

最低限の必要金額

- 重量可変式ダンベル:23460円(重量20kg1個の価格)※32kg✕2個の場合は67320円

- 懸垂&ディップススタンド:7480円(耐荷重150kg)

重量可変式ダンベルがあると、

・重量の変更が一瞬でできる。

・いくつもダンベルを揃えないで済む

・ダンベルを最小スペースで保管できる

・2kg刻みで32kgまで設定できるダンベルもある

重量をガンガン変更しながら追い込みたい「肩」「腕」の種目では、ジムでダンベルを持ち替えるより、可変式ダンベルの方が効率がいいです。

トレーニングの時短&省スペース

自宅トレーニングで最低限必要な器具ついては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶ これさえあれば大丈夫!自宅トレーニングを始めるための最優先のアイテム4選

器具別おすすめ種目一覧|これがあればできるトレーニングが広がる!

【重量可変式ダンベル】

重量可変式ダンベルは自宅でトレーニングをするのに最も重要で便利なアイテムです。

- 置き場所に困らない(いくつもダンベルを購入する必要がない)

- 重量の変更がスピーディーにできるので時短になる

- ジムでやるようなダンベル種目を全てできるようになる

ダンベルがあれば、全身の各部位に対して有効な種目でトレーニングすることができます。

- 「胸」ーダンベルプレス、・ダンベルフライ、プルオーバー

- 「背中」ーワンハンドロウ、・ルーマニアンデッドリフト

- 「脚」ーブルガリアンスクワット、・拝みスクワット

- 「肩」ーサイドレイズ、・ショルダープレス、・フロントレイズ、・リアレイズ、・リアデルトロウ

- 「腕」ーライイングエクステンション、フレンチプレス、ダンベルカール、ハンマーカール

【ディップススタンド】

ディップスは上半身のスクワットとも言われる優秀な種目です。

上腕三頭筋に高重量で負荷をかけることができます。

筋力がまだ弱い方は、バーの高さが低いものを選ぶと脚を補助として使うことができます。

ベンチプレスの補強としても有効です。

- ディップス

- 斜め懸垂

- レッグレイズ

【懸垂台】

懸垂(チンニング)は背中の筋肉をまんべんなく鍛えることできます。

トレーニング初心者や女性の方は自体重でも負荷が重すぎてできないということもあります。

▼懸垂を一回もできない人ができるようになるための工程はコチラ

- 懸垂(ワイド、ナロー、逆手)

- ハンギングレッグレイズ(腹筋)

【フラットベンチもしくはアジャスタブルベンチ】

プレス種目などを床に寝転んで行うこともできるので、フラットベンチ(アジャスタブルベンチ)は初心者のうちはなくても大丈夫です。

アジャスタブルベンチとは背もたれの角度を調節できるベンチのことです。

- プレス種目

- フライ種目

- 肩や三頭筋の寝転がって行う種目

初心者から上級者まで、自宅トレーニングは工夫次第で十分な成果が出せます。 それぞれの器具の特性を活かして、効率的にトレーニングを進めましょう!

『ホームジム構築』の全体像について詳しくまとめた記事はこちらをチェックしてみてください。

▶ 【完全ガイド】ホームジムの作り方|費用・器具・防音対策までまるごと解説!

【自宅筋トレプログラム】初心者〜上級者までの実践例を紹介

トレーニングプログラムの考え方|目的とレベル別に組み立てよう

個人の目的によって取り組むべき内容は異なります。

『なりたい自分』を明確にすることで自分だけのプログラムを作ることができます。

| 目的 | トレーニング内容 | 食事・補足戦略 |

|---|---|---|

| 筋肉をつけてバルクアップしたい |

・高負荷×中回数(6〜12回) ・週3〜5回の部位分割 |

・高たんぱく食 ・カロリーオーバーを意識 |

| ボディメイクでメリハリをつけたい |

・鍛える部位を明確に(肩・お尻・背中) ・上半身と下半身をバランスよく |

・カロリー調整 ・有酸素運動で筋量維持 |

| 部活や競技の補強をしたい |

・競技に必要な種目を選定 ・パワー系トレーニング(ジャンプ・瞬発系) ・季節で内容を調整 |

・競技に合わせた種目・期間設計 |

| 健康管理を目的にしたい |

・全身を使った軽負荷トレーニング ・週2〜3回の継続しやすい頻度 ・ストレッチで柔軟性UP |

・無理なく続けられるリズム ・日常習慣に組み込む |

まずは、何を一番の目標にするか考えてみてください。

初心者でも安心して実践できるメニュー作成の具体的な手順を、こちらの記事でご紹介しています。

▶ 【初心者OK】指導歴16年のプロが解説!プロ選手も結果を出した筋トレメニュー作成手順を公開

自分のレベルにあったところをタップして専用のプログラムに進めます!

筋トレ初心者におすすめの自宅メニュー例

- 自重トレーニングをマスターする。

- 各部位に必要な種目を追加していく。

- より効率よく進めるために休養・栄養の知識もつける。

- 自分にあった種目をマスターしたら、分割法にチャレンジしていく。

- 特に発達させたい部位を特化させて鍛えてカッコいいシルエットを目指す。

1.自重トレーニングをマスターする

しっかりとしたフォームで高回数で3セットやりきれるまで取り組む。

- 腕立て伏せ

- 懸垂(けんすい)

- 腹筋

- スクワット

- ブルガリアンスクワット

自重トレーニングの位置づけ

自重トレーニングは特に初心者にとって効果的で安全なトレーニング法です。自宅で簡単に始められ、基礎的な筋力と体の動きを向上させるのに適しています。

体幹を安定させる力も養われるため、運動能力を高めるのに有効です。

デメリットは負荷を増やしていくには工夫が必要なことです。

2.各部位に必要な種目を追加する

肩と腕の種目がないのでプラスします。

| 部位 | おすすめ種目 |

|---|---|

| 肩 | ・サイドレイズ ・ライイングリアレイズ |

| 腕 | ・ダンベルカール(二頭筋) ・ライイングエクステンション(三頭) |

3.より効率よく進めるために休養・栄養の知識もつける

筋肥大には『筋トレ・休養・栄養』の全てが重要です。

- トレーニングの頻度を調整する。

- トレーニングのボリュームを調整する。

1.種目数は始めは少なくする。

2.セット数は徐々に増やす。

- 1日の総摂取カロリーを適正にする。

- タンパク質量をしっかりキープする。

- 代謝に必要なビタミンを摂取する。

“筋肥大に必要な3つの要素”について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

▶ 【トレーニングの基礎知識】筋肥大の効率を最大化するための筋トレ・食事・休養の関係性

4.自分にあった種目をマスターしたら、分割法にチャレンジしていく

自分にあった種目をマスターしていきます。

各部位を確実に筋肉痛にできる種目を見つけていくことが一番の近道です。

5分割法

| 部位 | おすすめ種目 |

|---|---|

| 胸 | ダンベルフライ |

| 背中 | 懸垂、ワンハンドロウ |

| 脚 | ブルガリアンスクワット |

| 肩 | サイドレイズ、リアレイズ |

| 腕 | ダンベルカール、ライイングエクステンション |

5.特に発達させたい部位を集中して鍛えてカッコいいシルエットを目指す

目指すカラダを明確にイメージすることが結果につながります。

- 逆三角形のカラダ

- メリハリのあるカラダ

- 絞れたアスリートのようなカラダ

カッコいい見た目を目指すための詳しい戦略の立て方は、以下の記事で解説しています。

▶ あこがれの逆三角形の理想的な体!最短で結果に結びつけるボディメイク戦略【男性編】

【女性向けのボディメイク】筋トレメニューとダイエットのための食事管理法

- ダイエットプログラムと筋トレを並行して進める

- 厳選した種目を1つずつマスターしていく

- 筋肉をつけたい部位と引き締めたい部位を明確にする

- ダイエットに必要な知識を身につける

- 憧れのスタイルをイメージして必要な種目に取り組んでいく

1.ダイエットプログラムと筋トレを並行して進める。

女性はモチベーション維持のためにダイエットを同時に進めることをオススメします。

- 気軽にダイエットを進めるための食事管理

- 有酸素運動で消費エネルギーをコントロール

- 日常生活で消費カロリーを高める

- 自重のメニューを中心とした筋トレ

- 体幹トレーニングで姿勢改善

- 脚パカ運動(股関節周りのトレーニング)

2.厳選した種目を1つずつマスターしていく

効く種目(得意な種目)を1つずつマスターしていくのが成果を出すための一番の近道です。

| 部位 | おすすめ種目 |

|---|---|

| 胸 | ・ダンベルフライ ・膝つき腕立て伏せ |

| お尻 | ・ブルガリアンスクワット ・ヒップスラスト ・ヒップアブダクション |

| 背中 | ・斜め懸垂 ・ワンハンドロウ |

| 肩 | ・サイドレイズ ・ライイングリアレイズ |

3.筋肉を付けたい部位と引き締めたい部位を明確にする

女性のボディメイクは男性のボディビルと違って、より部位を特化してトレーニングする必要があります。

全身バランスよく鍛えていくことは、理想のシルエットを目指すうえで遠回りになリます。

メリハリを出していくためには戦略的に取り組む必要があるのです。

- 肩 :逆三角形の上半身はウエストを細く見せます。

- 背中:猫背ではなく姿勢を良くすることにつながります。

- お尻:ウエストの細さや脚を長く見せる効果があります。

- 腕 :優先して鍛える必要はない場合が多いです。

- 脚 :脚は大きい筋肉なので、トレーニングすると多くのカロリーを消費できます。高回数でセットを組むことで、太くせずに引き締めることができます。

4.ダイエットに必要な知識を身につける

基本的なダイエットについての基礎知識を身につけましょう!

食事法やカロリーコントロール、運動のタイミングなどに気をつけるとダイエットの効率を上げることができます。

自分にあったダイエットプログラムを選択するとリバウンドせずに楽に体型を維持しやすくなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1日の総摂取カロリー | 人によって代謝が異なるので個別に設定する必要があります。 |

| 食事のポイント | 朝食を固定する方法がオススメです。 👉 【Q&A】朝食を固定するだけでダイエットになるって本当? |

| ダイエットのメカニズム | 体脂肪を1kg減らすために必要なことは? 👉 【Q&A】体脂肪1kgを減らすにはどうすればいいの? |

| 筋トレの必要性 | リバウンド対策に重要です。 |

| 有酸素運動の取り組み方 | 効果的なタイミング、一回の運動時間は? 👉 自宅でできる有酸素運動|場所・時間・目的に合わせた効果的なやり方を紹介 |

| ダイエットプログラム | 生活習慣にあわせて取り組みやすい方法を選択する。 |

ダイエットの始め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

▶ 【2025年版】ダイエット初心者が3ヶ月で-5kg達成する完全ガイド|厳しい制限なしの簡単スタート法

5.憧れのスタイルをイメージして必要な種目に取り組む

具体的なイメージをより明確に持っている人の方が結果がでています。

「上半身はこの人の感じ」、「ウエストからお尻のラインはこの人が理想」というように画像などを用意してみましょう。

目指すカラダを明確にイメージすることが結果につながります。

- 肩周りの雰囲気は芸能人のこの人

- ウエストはこんな感じが理想

- 私はお尻や脚は少し太めがいい

女性はダイエットと平行して行うことで、成果が確認しやすくモチベーションの高い状態を維持できます!

見た目を整えるための筋トレと食事の組み合わせ方は、以下の記事で具体例を紹介しています。

▶ 【女性編】理想のシルエットを手に入れるボディメイクガイド

上級者向けの高負荷・高効率な自宅筋トレ

- 胸・背中・脚・肩・腕の各部位の核となる種目を決める

- 種目選びのポイントは負荷の上限がないもの選ぶ

- 次のトレーニングがくるまでにしっかり筋肉を回復させる

- 毎回のトレーニングで重量を増やすかレップス数を更新する

- 1〜2ヶ月単位で細かく目標を設定して達成する

1.胸・背中・脚・肩・腕の各部位の核となる種目を決める

各部位を確実に筋肉痛にできる種目を見つけていくことが一番の近道です。

- ディップス:積極的に加重して高重量に挑戦する。

- 腕立て伏せ:胸・三頭筋の「締めの種目」として追い込む。

- 懸垂(けんすい):前半は加重して、後半は自重で高回数で追い込む。

- 腹筋:腹筋ローラーやレッグレイズなど強度を意識して取り組む。

- スクワット:ワイドスクワットで内転筋ハムストリングスを重点的に狙う。

- ブルガリアンスクワット:お尻(大臀筋、中殿筋)を狙って追い込む。

2.種目選びのポイントは負荷に上限のないものを選ぶ

上級者も少しずつでも負荷を高めることは重要です。

加重できる負荷に制限のないような種目を選ぶ必要があります。

| 種目 | 加重の方法 |

|---|---|

| ディップス | 加重ベルトで重りをぶら下げる |

| 懸垂 | 加重ベルトで重りをぶら下げる |

| ブルガリアンスクワット | 両手のダンベルで足りない場合はリュックで背負う |

3.次のトレーニングが来るまでにしっかり筋肉を回復させる

筋肥大のためには、筋トレで受けたダメージを速やかに回復させて、次のトレーニングにつなげることが重要です。

『筋トレ・休養・栄養』の全てにこだわっていくという意識が大切になってきます。

- トレーニングの頻度を調整する:筋肉痛が残る場合はトレーニングの間隔を空ける。

- トレーニングのボリュームを調整する:回復が間に合わない場合は種目数やセット数を減らす。

- 使用重量が上がらないのは回復が間に合っていないことが多い:あとからふり返れるように記録を残す。

- 目標タンパク質量は、体重×2.5倍を目標にする。

- トレーニング強度が落ちている場合はカロリーが不足気味:特に炭水化物量が少ないことが多い。

- 代謝に必要なビタミンの摂取する:ビタミンが足らない摂取した栄養素をエネルギー化できない。

4.毎回のトレーニングで重量かレップス数を増やす

「おうちトレーニング」なら負荷を100g単位で増やせます。

例えば、ディップスで負荷をぶら下げる場合は500mlのペットボトルの水の量で負荷を細かくプラスするこができます。

上級者であっても、トレーニングごとに疲労を回復した状態に持って行けている場合は、毎回強度を更新できるはずです。

自己ベストを毎回更新する

| 更新する項目 | 詳しい内容 |

|---|---|

| 重量を更新する | 細かく更新するのがポイント |

| レップス数を更新する | 3レップ帯、5レップ帯、10レップ帯をそれぞれ更新する |

| セット数を更新する | メインセットのセット数を最大6セットまで増やす |

| インターバルを短くする | インターバルを短くしてもセットを重ねられるようにする |

| より対象筋にフォーカスする | 重量は減らしても、精度を上げていく |

5.1〜2ヶ月単位で細かく目標を設定して達成する

「ピリオダイゼーション」や「ピーキング」、「サイクルトレーニング」の考え方でプログラムを組んでいきます。

- 増減量にあわせてピリオダイゼーションをする。

- BIG3のMAX更新を目指してサイクルトレーニングをする。

- 強化したい部位を選んで、一定期間集中的に取り組む。

- 増量や減量のペースを一ヶ月単位で目安を立てる。

トレーニングを期間ごとに計画的に区分し、強度や量を調整してトレーニング種目ごとの最大重量の更新を狙います。

継続的な筋肥大のためには、最大筋力を強化していくことは欠かせません。上級者になったら、さらなる発達を求めてトレーニングプログラムにも工夫をしていきましょう。

期間をいくつかの段階に分けて、トレーニングプログラムを計画的に変更する方法です。

一般的な方法は以下の通りです。

- 筋肥大期: 2か月間、8〜12回できる重量でトレーニング

- 筋力向上期: 6〜8週間、高重量で3〜6回できるトレーニング

- パワー期: 4週間、爆発的なパワーを増やすためのトレーニング

- 回復期: 2か月間、普段使わない筋肉を使うトレーニング

- ピーキング

-

試合や大会でベストパフォーマンスを発揮できるようにコンディションを調整する方法です。

主に、試合数週間前にトレーニング量や強度を段階的に減らしていき、疲労の回復をはかります。

- サイクルトレーニング

-

一定の周期でトレーニングの強度や内容を変化させる方法です。

筋肉への刺激のマンネリ化を防ぎ、筋力、筋肥大、パフォーマンス向上を効率的に促進することを目的とします。

【実際のトレーニング種目例】

| トレーニング部位 | トレーニング種目 |

|---|---|

| 胸 | ディップス、ダンベルフライ |

| 背中 | 懸垂(荷重)、デッドリフト、ワンハンドロウ、ダンベルプルオーバー |

| 脚 | ブルガリアンスクワット、ダンベルレッグカール |

| 肩 | サイドレイズ、ライイングリアレイズ、 |

| 三頭 | ライイングエクステンション、フレンチプレス |

| 二頭 | ダンベルカール、逆手懸垂、ハンマーカール(上腕筋、腕橈骨筋) |

継続のコツ!自宅トレーニングを楽しむ習慣づくり

「おうちトレーニング」は自分のペースで自由に取り組むことができます。

確実に達成できる目標を積み上げていって、目標達成ごとにご褒美を用意するのもいいですね。

私もあと何kg減ったらご褒美にアレを食べようと決めて頑張っています!

トレーニングノートやアプリを用意して進歩の「見える化」をするのがオススメです。

トレーナーがいればトレーニングの進捗管理をしてもらえますが、自分でやる場合は、客観的な指標で自己管理する必要があります。

- 定期的に体重を測る。

- 毎回のトレーニング記録をアプリやノートにメモする。

- トレーニング時のMAX重量やレップス数、セット数を分かるようにしておく。

- ウエストのサイズを測る。

- 食事内容を簡単にでもメモしておく。

楽しく継続するためには、自分に合ったトレーニング環境をつくることが大切です。

自宅トレーニングの始め方についてはこちらで詳しく解説しています。

▶ 【完全ガイド】ホームジムの作り方|費用・器具・防音対策までまるごと解説!

筋トレ効果を引き出す食事と栄養バランスの基本

食事が筋トレに与える影響とは?三大要素の関係性

筋トレ効果を決定づける3大要素

筋トレで成果を出すには、以下の3つがバランスよく揃っていることが大切です。

- 質の良いトレーニング

- 適切な栄養補給

- 十分な休息(睡眠を含む)

実際に起こる流れ

筋トレをしなければ、筋タンパク合成が起こりません。

休養をとらなければ、筋肉の回復に時間がかかります。

必要な栄養素が足りなければ、材料不足で筋肉が回復しません。

筋トレに必要な5大栄養素の働きと摂り方

筋トレに必要な5大栄養素とは「糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル」です。

糖質と脂質がエネルギー源、タンパク質が筋肉の材料、ビタミンとミネラルが体調を整え筋肉の働きをサポートし、これらをバランスよく摂ることが効果的な筋肥大や体づくりに重要となります。

| タンパク質 | ・筋肉、肌、爪、髪などの構成要素 ・血糖値が低いとき、筋肉などのアミノ酸が分解されてエネルギー源になる(糖新生) |

| 脂肪 | ・細胞膜の成分 ・脂溶性ビタミンの吸収を助ける ・ホルモンの材料 |

| 炭水化物 | ・ブドウ糖として血糖値の維持 ・グリコーゲンとして体内に貯蔵されてエネルギー源になる |

| ビタミン | ・体の中で科学反応を進めるのに必要 ・体内でつくることができないため、食事などから摂る必要がある ・ビタミンが足りないと疲れやすくなったり、肌が荒れたり病気にかかりやすくなる ・水溶性ビタミンは体外に排出されやすいので、食事ごとの摂取がおすすめ ・脂溶性ビタミンは蓄積されやすいため、過剰摂取に注意 |

| ミネラル | ・骨格の構成要素 ・体液のphや浸透圧の調整(夏場は汗でミネラルが流れやすい) ・ミネラル同士の相互作用が強いので摂取する際はバランスが重要 |

筋トレにも大切な5大栄養素の働きについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【初心者向け】5大栄養素とは?体づくりに欠かせない栄養の基本をわかりやすく解説

【筋トレに必要な栄養の2つの役割】運動のためのエネルギーと筋タンパク合成の材料

筋トレに必要な栄養は、主に「エネルギー補給」と「筋肉の材料」という2つの視点から考えるとわかりやすくなります。

- エネルギー源:主に炭水化物(グリコーゲン)がトレーニング中の力の源に。

- 材料補給:タンパク質が筋損傷の回復と合成をサポート。

どちらか一方では不十分で、両方の働きがかみ合ってこそ、筋トレの効果がしっかりと実感できます。

筋トレの効果を最大限に活かすための食事の役割について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 筋トレの成果を引き出す食事とサプリ|初心者〜上級者対応の実践ガイド

筋トレ中のPFCバランスとカロリー計算の基本

- P=Protein(プロテイン)= タンパク質

- F=Fat(ファット) = 脂肪

- C=Carbo(カーボ) = 炭水化物

日本人の成人1日の推定エネルギー必要量:カロリーの設定の仕方

カロリー計算を始めたときカロリーの設定に悩む方が多いのではないでしょうか。

まずはざっくりと設定したい場合は次の数字を参考にしてください。

- 男性:2500kcal

- 女性:2000kcal

| この場合の1日の合計摂取カロリーは厚生労働省の指標に基づいて設定しています。 ※厚生労働省による指標は、社会状況や科学的知見の変化に対応するため、5年ごとに改定されております。 身体活動レベルが「ふつう」の場合の目安です。 身体活動レベル「ふつう」とは、座位中心の仕事だが、通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む生活様式を指します。 |

実際のパーソナルでは、普段の食事を1週間記録することから始めます。

- 1日の食事内容を分析して、カロリーをどのくらい摂取しているか計算する。

- 最近の体重の推移をヒアリングする。

- 体重を維持していて変化がない場合はそのまま、算出されたカロリーで設定する。

- 体重が増加傾向のときはその割合に応じて減らす。

- 減少傾向のときは設定するカロリーを増やす。

PFCバランスの目安

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によると、一般的な健康維持には以下の比率が推奨されています。

- たんぱく質(P):13-20%

- 脂質(F):20-30%

- 炭水化物(C):50-65%

1日に2000kcalのカロリーを摂取する場合のPFCバランスをカロリー、重量、割合では以下のようになります。

- たんぱく質(P): 260kcal〜400kcal : 65g〜100g : 13–20%

- 脂質(F) : 400kcal〜600kcal : 44g〜 66g : 20–30%

- 炭水化物(C) :1000kcal〜1300kcal : 250g〜325g : 50–65%

ダイエット中は炭水化物を少し減らし、たんぱく質を増やす。

アスリートは運動量に応じて炭水化物の比率を高める。

個人の状況や目的にあわせてPFCバランスを調整することで、カラダに負担なく取り組むことができます。

毎食カロリー計算をするのは大変です。

そこで、初心者でも気軽に取り組める食事方法を2つご紹介します。ぜひご覧ください。

▶ 【Q&A】バランスの良い食事って、何から意識すればいい?

▶ 【Q&A】朝食を固定するだけでダイエットになるって本当?

食物繊維の重要性と不足分を補う食材と摂取量の目安

食物繊維は便秘解消をはじめ、健康にも役立つなど摂取の重要性が増しています。

| 代表的な内容 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 腸内細菌のエネルギー源として有効 | 腸内細菌は免疫の維持に重要 |

| 腸内環境の改善 | 腸内細菌の数を増やす作用がある |

| 消化吸収速度の調整 | 血糖値の急上昇を抑制することができる |

| 余分なコレステロールの排出 | 食物繊維がコレステロールを吸着して体外に排出する |

日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18~64歳の男性は1日あたり21g以上、女性は18g以上の食物繊維を摂取することが推奨されています。

しかし、実際の平均摂取量は男性で約15.2g、女性で約14.8g、約3~5gの不足しています。

不足分を補うための食材と摂取量の目安

- 玄米: 白米の代わりに玄米を使用することで、100gあたり約3.5gの食物繊維を摂取できます

- ごぼう: 100gあたり約5gの食物繊維を含み、煮物やサラダに加えると良いでしょう

- オートミール: 100gあたり約9.4gの食物繊維を含み、朝食に牛乳やヨーグルトと一緒に食べるのがおすすめです

- 納豆: 1パック(約50g)で約5gの食物繊維を摂取でき、朝食やおつまみに最適です

- 海藻(わかめ、昆布など): 100gあたり約10gの食物繊維を含み、味噌汁やサラダに加えると良いでしょう

- ブロッコリー: 100gあたり約2.6gの食物繊維を含み、蒸したり炒めたりして副菜として楽しめます

- アボカド: 1個(約200g)で約7gの食物繊維を摂取でき、サラダやトーストに加えると美味しく食べられます

サプリメントはどう活用すべき?選び方のポイント

サプリメントはあくまでも栄養補助食品としてとらえることが重要です。

基本的な食事の土台なしに、サプリメントで栄養をまかなうということは難しいです。

ダイエットの食事制限でカロリーを抑えると必要なビタミンやミネラルの量が減りがちになります。

そのような時にサプリメントを活用するというメリットが生まれます。

ダイエットで食事量が減ることで、ビタミンや抗酸化物質の摂取が減ってしまうとカラダに負担がかかったり、老化が早まってしまったりします。

初心者向け|筋トレ・ダイエットに使われるサプリの種類まとめ

サプリメントは、目的や食事内容に応じてうまく取り入れることで、トレーニング効果を引き出すサポートになります。ここでは、初心者にも取り入れやすい代表的なサプリを紹介します。

以下の表に、それぞれの特徴と目的をまとめました。

| サプリメント名 | 主な目的 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| プロテイン | 筋肉の材料を補給する | 食事だけでたんぱく質が足りない人に◎/味の種類も豊富 |

| クレアチン | パワー・瞬発力アップ | 短時間の高強度トレーニングを行う人におすすめ |

| EAA・BCAA | 筋分解を抑える/回復を助ける | トレーニング中のドリンクとして取り入れる人が多い |

| HMB | 筋肉の減少を抑える | 初心者や高齢者に向いている/筋肉維持を意識したい人に最適 |

| マルチビタミン | 栄養バランスを整える | 食事で不足しがちな微量栄養素を補いたい人に |

| L-カルニチンなど脂肪燃焼系 | 脂肪燃焼をサポート | 有酸素運動と併用すると実感しやすいこともある |

サプリメントはあくまで補助的なものです。まずは普段の食事を整えたうえで、「足りない部分だけをサポートする」意識で使うのがポイントになります。無理なく少しずつ取り入れて、自分に合ったスタイルを見つけていきましょう。

代表的なサプリの種類・効果・選び方・使い方について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【初心者向け】サプリメント完全ガイド|種類・効果・選び方までわかりやすく解説!

プロテインは女性・高齢者・初心者にも必要?目的別の飲み方を解説

プロテインと聞くと「筋トレしてる人向け」と思われがちですが、実はそうとは限りません。たんぱく質は、筋肉だけでなく肌や髪、免疫機能の維持にも大切な栄養素です。

食事だけで十分にたんぱく質を摂れない人や、間食代わりに栄養補給したい人には、プロテインパウダーはとても便利な選択肢になります。特に、食が細くなりやすい高齢者や、忙しくて食事が不規則な人にとっては、手軽な栄養補助アイテムとして重宝します。

運動の有無にかかわらず、自分のライフスタイルに合わせて無理なく活用できるのがプロテインの魅力です。

サプリメントというとビタミンやミネラル、抗酸化物質などが一般的です。

一方プロテインパウダーはサプリメントというより食事の代替という方が正しいです。プロテインはタンパク質のことで3大栄養素の1つです。

普段の食事からタンパク質を必要な分を摂取するのはなかなか大変なものです。

- 忙しいときに簡単にタンパク質を補給できる。

- 昼食から時間が空いてからジムに向かうときの補給に使える。

- トレーニング後に速やかに栄養補給できる。

- 1日の総タンパク質量が不足しているとき、ちょい足しできる。

- ダイエット時には余分なカロリーなしでタンパク質を補給できる。

プロテインパウダーは1食分(30g)に25gくらいのタンパク質が摂取できます。脂肪など余分なカロリーを省くことができるため、ダイエット中など幅広い方に有効です。

プロテインの基礎知識から種類ごとの違い、選び方やおすすめの飲み方まで、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【完全保存版】プロテインの基礎知識|筋トレ・ダイエット初心者におすすめの選び方と飲み方

ご飯を食べられる量が減ってしまったシニアの方は、プロテインで必要な分のタンパク質を補い、余ったカロリー分で好きなものを食べることをおすすめしています。

自作で簡単!ワークアウトドリンクの作り方

実際の例(これさえあれば十分)

- 水 :1リットル

- EAA:15g

- 糖質:体重1kg当たり0.8g(体重60kgの人なら48g)

- 塩 :1つまみ

※糖質はカーボパウダーとして

基本的にどれを選んでも効果はそれほど変わりませんが、胃もたれしやすい人はCCDパウダーなど高価なものを選ぶと良いです。

高価なものほど浸透圧を調整しており、胃から腸への透過速度が速く、胃もたれしにくいです。

| 品名 | 特徴 | 値段 | |

|---|---|---|---|

| ブドウ糖 | ブドウ糖 | 胃もたれしやすい | 安価 |

| マルトデキストリン | 粉飴 | 胃もたれしにくい | 中くらい |

| クラスターデキストリン | CCDパウダー | より胃もたれしにくい | 高価 |

CCDパウダーや粉飴(マルトデキストリン)を使う人が多いです。

効果のためには費用を惜しまない人のためのオススメワークアウトドリンクの作り方

- 山本義徳さん:youtubeチャンネル:『VALX 山本義徳 筋トレ大学』

-

国内外で活躍した元ボディビルダーであり、多くのトップアスリート指導や著書でも知られる「筋肉博士」です。プロデュースするフィットネスブランド「VALX(バルクス)」では高品質なサプリメントやトレーニング商品を展開しています。

ワークアウトドリンクにも使われるクレアチン、EAAなどの成分について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【サプリメント初心者におすすめ】プロテイン・クレアチン・EAAの違いとは?

さらに、筋トレに必要な栄養バランスやサプリの選び方などを総合的に理解したい方には、こちらのまとめ記事もおすすめです。

▶ 筋トレの成果を引き出す食事とサプリ|初心者〜上級者対応の実践ガイド

ダイエットに成功するための基本知識と始め方

ダイエットを成功させるための基本ルール

- 体脂肪を1kg燃焼するのに必要なカロリーは7200kcal

- 摂取するカロリーは減らしすぎない

- 水分摂取を意識的にする

- 睡眠時間を確保する

体脂肪を1kg燃焼するのに必要なカロリーは7200kcal

体重が減少するかは、摂取したカロリーと消費したカロリーのバランスで決まります。カロリー摂取量が消費量を上回ると体重が増加し、逆に消費量が摂取量を上回ると体重が減少します。1kgの体脂肪を燃焼するのに必要なカロリーは7200kcalほどです。

1ヶ月で1kgの体脂肪の減量を目標とすると、

1日に240kcalを消費することで、1ヶ月(約30日)で合計7200kcalを消費できます。

1日に240kcalを消費する方法

- ウォーキング: 30分ほどのウォーキングで約150〜200kcalを消費できます。

- ジョギング: 20分ほどのジョギングで約200〜300kcalを消費できます。

- 筋トレ: 通常の筋トレを30分で約150〜200kcal消費できます。

体脂肪を1kg分を燃焼するための運動量や食事法について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【Q&A】体脂肪1kgを減らすにはどうすればいいの?

摂取するカロリーは減らしすぎない

摂取カロリーを少なくすると、始めは体重が落ちますが代謝が下がってすぐに停滞してしまいます。体重が減らないことに焦って、ここからカロリーを下げてしまうと余計に代謝が下がって悪循環になってしまいます。

水分摂取を意識的にする

水分がない状態では体内で必要な化学反応が起こりません。体内の2%の水分が失われると体調が悪くなるので、喉が渇く前の水分摂取を心がけてください。

睡眠時間はできる限りしっかり確保する

睡眠時間が不足すると、空腹ホルモンであるグレリンを増加させ、満腹ホルモンであるレプチンを減少させてしまいます。これにより、食欲が増加してしまってダイエットが難しくなります。

ダイエット中は普段より意識して睡眠をとるように心がけましょう。多くの研究ではダイエット中は7〜8時間の睡眠時間の確保が大切です。

効果が出るダイエットのやり方|初心者でも続けられる方法を解説

ダイエットは正しい方法で続けることが大切です。

ダイエットが上手くいかない原因の多くが途中で挫折してしまうことにあります。

この項目では、気軽に続けられる上に効果の高いダイエット法を紹介していきます。

これから紹介するダイエット法はパーソナルで皆さんにおすすめして効果をあげている方法です!

これを基本にすると年間を通して適度に絞れたカラダを維持できるよ!

- 厳しい食事制限はしない

- 朝食だけ固定する

- 朝食以外の食事を記録する

- 体重を毎日記録する

無理なく続けられるダイエット法を網羅した、プロ監修のまとめ記事はこちら。

▶ 【初心者〜停滞中の人まで】ダイエット成功法まとめ|運動・食事・習慣をプロがやさしく解説

ダイエットに厳しい食事制限はNG!無理のない続け方

モチベーションがMAXのダイエット開始時点では厳しい食事制限にも耐えられます。

今週で一気に2kg痩せてみせる。

食事制限もギリギリまで頑張って、運動も毎日2時間やりきるぞ

しかし、始めから飛ばしてしまうと、体脂肪と同時に筋肉量まで減ってしまいます。せっかく付いた筋肉を減らしてしまうと、代謝が下がってリバウンドしやすい体になっていしまいます。

筋肉量を減らさずに体脂肪だけ削っていくには、1ヶ月に2kg程度の減量ペースを維持していくとよいです。

目標体重からダイエット期間を逆算します。

あと3kg体重を減らしたい場合は1ヶ月半かけます。

健康的でカッコいいカラダを保つには計画性も大事だね!

ダイエットのために朝食だけを固定する方法のメリット

朝食を固定することは意外と簡単にも関わらず、大きなメリットがあります。

- 献立を考える手間が省ける

- 忙しい朝にしっかり栄養を摂取できる

- カロリーが変動する部分を昼食と夕食に限定できる

カロリー計算をしたり、食事の記録をする場合も3食分記録するより、2食分で済むので簡単です!

朝食のメニューは好きなもので構わないので、飽きたら3日おきに変えても全然問題ないですよ!

ぼくは、毎朝たまごかけご飯とウマ魚のセットで満足!

朝食を固定するダイエットについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【Q&A】朝食を固定するだけでダイエットになるって本当?

朝食以外の食事の記録が継続の鍵になる理由

朝食のメニューを固定化しているため、1日の食事管理が簡単になります。

昼食と夕食だけをメモするので思ったよりも簡単です。2食分だとコントロールしやすいのでお昼は軽めに済ませたので、夕食はガッツリなど調節することができます。何をどれくらい食べると体重が減りづらいかなど、少しずつ経験を積んでいくことで自分の体と食事への理解を深めることにも繋がるのです。

最終的には食事の記録を付けなくても感覚でコントロールできるかもしれませんね!

体重は毎日記録しよう!その理由とコツ

体重を毎日測って記録することでいろいろなことが分かります。

昼食と夕食だけが変わるため、何をどのくらい食べると体重が減りづらいなどが分かりやすいです。少しずつ経験を積んでいくことで自分の体への感度が上がってきます。

最終的には食事の記録を付けなくても感覚でコントロールできるかもしれませんね!

無理せずできる!続けやすいダイエット法の実践例

食事メニューにあわせて運動をすると相乗効果を発揮していくことができます。

無理なく続けられるダイエットには、食事メニューに合わせて適度な運動を組み合わせることが効果的です。

具体的には、週2回の筋トレで筋肉を鍛え基礎代謝を上げ、毎日10分の柔軟性ストレッチで血流を促進します。

加えて週2回のウォーキングで有酸素運動を取り入れることで、脂肪燃焼の効果的な運動に気軽に取り組むことができます。

さらに、スキマ時間にできるつま先立ち運動などの「ながら運動」を加えることで、日常生活の中でも無理なく体を動かし続けられます。

これらの運動をバランスよく続けることで、食事の効果を最大限に引き出し、健康的かつ効率的なダイエットが実現します。

- 【筋トレ】週2回の筋トレ

- 【血流アップ】毎日10分の柔軟性ストレッチ

- 【有酸素運動】週2回のウォーキング

- 【ながら運動】スキマ時間につま先立ち運動

無理せずに気軽に行えるダイエット方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【2025年版】ダイエット初心者が3ヶ月で-5kg達成する完全ガイド|厳しい制限なしの簡単スタート法

気軽に取り組めるものばかりなので、ぜひ少しずつでも頑張ってみてください!

カラダを動かすと気分がいいね!

【巷で話題のダイエット法5選】それぞれの特徴とおすすめポイント

現在、多くの人に注目されている代表的なダイエット方法は、次の5つです。

- 食事や生活習慣を記録して自己管理を高める:「レコーディングダイエット」

- 1食もしくは食事の一部をプロテインに置き換える:「プロテインダイエット」

- 脂質摂取を控える:「低脂肪ダイエット」

- 糖質を制限して体脂肪を減らす:「糖質制限ダイエット」

- 脂肪をエネルギー源に変える:「ケトジェニックダイエット」

それぞれ目的や体質に合わせて選べるのが特徴です。これらは科学的根拠や最新理論を取り入れた方法が多く、健康的に体型を整えたい人におすすめされています。

タイプ別に見る!あなたに合うダイエット法とは?

| レコーディングダイエット | プロテインダイエット | 低脂肪ダイエット | 糖質制限ダイエット | ケトジェニックダイエット | |

|---|---|---|---|---|---|

| 気軽にダイエットしたい人 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ✕ |

| 忙しいビジネスマン | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

| ボディコンテストをめざしたい人 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |

| スポーツと両立したい人 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |

| アンチエイジングを最優先したい人 | ◯ | ◯ | ✕ | ◎ | ◎ |

| レコーディングダイエット | プロテインダイエット | 低脂肪ダイエット | 糖質制限ダイエット | ケトジェニックダイエット | |

|---|---|---|---|---|---|

| 気軽にダイエットしたい人 | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ✕ |

| 忙しいビジネスマン | △ | ◎ | ◯ | ◯ | △ |

| ボディコンテストをめざしたい人 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ |

| スポーツと両立したい人 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |

| アンチエイジングを最優先したい人 | ◯ | ◯ | ✕ | ◎ | ◎ |

レコーディングダイエットの効果とやり方

- 食事内容(量、カロリー、時間)

- 体重を毎日測定して記録する

- 記録を継続することに重点を置く

- レコーディングダイエットの本質は「気づくこと」

- 最初から頑張りすぎないで記録することに集中する

プロテインダイエットの仕組みと注意点

- プロテインダイエットは置き換えダイエットの一種

- 1食もしくは食事の一部をプロテインに置き換えるというダイエット

- タンパク質を積極的に摂取し、脂質や炭水化物、結果カロリーを抑える

- 満腹感が得られやすく、ストレスを感じにくい(ホエイプロテイン)

低脂質ダイエットはこんな人におすすめ

- カロリーの多い脂質の摂取を制限するダイエット

- 脂質の摂取量を総カロリーの約20%以下に抑えるのが効果的

- 脂質は1gあたりのカロリーが高いため、制限することで自然とカロリーコントロールがしやすくなる

- 糖質制限ダイエットとは異なり、ご飯や麺類などの炭水化物をガマンする必要がない

- タンパク質はしっかり摂取するため筋肉が落ちにくい

- 血糖値が上下するので空腹感を感じやすい

糖質制限ダイエットの基本とよくある誤解

- 糖質の摂取を制限するダイエット

- 1日の炭水化物の摂取量を100g前後に抑えるのが効果的(1食30gほど)

- 具体的には毎食のご飯の量を半分にする。

- 茶碗1杯150gとすると75gになる。(75gの炭水化物量は29.68g)

- おかずを自由に食べられるため、外食との相性が良い(ハンバーグ、ステーキなど)

- 血糖値が上下しにくいため、空腹感を感じにくい

ケトジェニックダイエットのやり方と体への影響

- より厳密な糖質制限ダイエットのこと

- PFC=30:60:10(脂質の摂取量を大幅に増やす)

- サーチュイン遺伝子を活性化するのでアンチエイジングに有効

※サーチュイン遺伝子とは、長寿遺伝子または抗老化遺伝子とも呼ばれる遺伝子群です。 - 糖質ではなくケトン体をエネルギー源として使う

※ケトン体とは、体内で脂肪から生成される物質で糖質が不足した際に代替エネルギー源として働きます。

【Q&A】トレーニングに関するよくある疑問と回答まとめ

トレーニングに関するよくある疑問は、以下のQ&Aまとめ記事にすべて整理しています。

それぞれが2分で読めるコンパクトな記事になっているので、ぜひお気軽に御覧ください。

▶ 筋トレQ&A集|よくある疑問をサクッと解決!初心者にもわかりやすく解説

Q1.使えない筋肉はあるの?

結論:「使えない筋肉」は存在しません。筋肉が肥大していても、それをスポーツや実際の動作でうまく活かせないために「使えない」と感じるだけです。

筋肉を大きくするトレーニング方法と、スポーツに必要なスキルを習得するためのトレーニングは異なるアプローチが必要であり、単に筋肉量が多いだけでは動作に直結しないことが理由です。

使える筋肉、使えない筋肉があるのではなく、筋肉を活かすためのスキルが足りない、もしくは単純にスキル練習時間が足りないだけというのが実態です。

- 筋肥大による体重増加で体が重い

- スポーツのスキル習得に費やす労力(時間、優先度)が不足している

使える筋肉と使えない筋肉の違いについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 使えない筋肉とは?筋トレしても動けない原因と改善法をプロトレーナーが解説

Q2.高齢から筋トレを始めた人が長く続けるには?

高齢になると回復力が低下することがあるため、疲労管理を徹底することが怪我なく筋力を成長させるポイントです。

筋トレの基本は老若男女問わず同じですが、高齢者は特に無理をせず、適切な負荷と休息を意識して継続することが重要です。

- 質の良いトレーニングする。

- 疲労を溜めすぎないようにトレーニングボリュームや頻度を管理する。

- 適切な栄養素を補給する。(タンパク質が重要)

- 睡眠を含めて、十分な休息をとる。

怪我でトレーニングを休むとトレーニング効率が落ちてしまいます。

筋トレ・栄養・休養をトータルで管理して取り組みましょう。

高齢から筋トレを始めた人の始め方や注意点について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ シニアの方も大丈夫!怪我を防ぐための安全なトレーニングガイド

Q3.自重トレーニングで負荷が足りないと感じたら?

結論:自重トレーニングで負荷が足りないと感じたら、加重の方法を取り入れれば問題ありません。

自重トレーニングは体重を利用したトレーニングですが、重りを背負ったりぶら下げたりすることで簡単に負荷を増やせるため、無限の可能性があります。また、回数やセット数を増やしたり、インターバルを短くするなどの工夫も効果的です。

| 種目 | 負荷を増やす方法 |

|---|---|

| 腕立て | リュックで背負ったり、直接背中に乗せる。 |

| 懸垂(けんすい) | 荷重ベルトで腰からぶら下げる。 |

| 腹筋 | 胸の前で重りを抱える。 |

| スクワット | リュックで背負う |

| ディップス | 荷重ベルトで腰からぶら下げる。 |

| ブルガリアンスクワット | 両手でそれぞれダンベルを持つ。 |

自重トレーニングで強度をあげるための方法について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【器具なしでも筋肥大】自重トレーニングの負荷を最大化する方法を徹底解説

Q4.プロトレーナーのトレーニングメニュー作成手順とは?

筆者がトレーニングメニューを作成する際は、以下の7つの手順を踏んで進めます。

細かい打ち合わせを省いてすぐに始めるトレーナーの方もいますが、この段階でじっくり時間をかけることが、最終的な目標達成には非常に重要です。

- トレーニングを始めるに至った目的を確認する

- 現在の状態を詳細に把握する

- 週何回の頻度でトレーニングできるか確認する

- トレーニング環境をできる限り整える

- 目標の期間を設定する

- 種目の選択とトレーニングプログラムを設定する

- 食事管理はトレーニング同様に個別に設定する

100人いれば本当に100通りになります。

続けることが一番大事なので、ここで納得できるものを完成させてね!

トレーナーがトレーニングメニューを作成する手順を、こちらで具体的に解説しています。

▶ 【初心者OK】指導歴16年のプロが解説!プロ選手も結果を出した筋トレメニュー作成手順を公開

Q5.おすすめのワークアウトドリンクの作り方を教えて!

実際の例(これさえあれば十分)

- 水 :1リットル

- EAA:15g

- 糖質:体重1kg当たり0.8g(体重60kgの人なら48g)

- 塩 :1つまみ

※糖質はカーボパウダーとして

基本的にどれを選んでも効果はそれほど変わりませんが、胃もたれしやすい人は高価なものを選ぶと良いです。

高価なものほど浸透圧を調整しており、胃から腸への透過速度が速く、胃もたれしにくいです。

| 品目 | 特徴 | 価格 | |

|---|---|---|---|

| ブドウ糖 | ブドウ糖 | 胃もたれしやすい | 安価 |

| マルトデキストリン | 粉飴 | 胃もたれしにくい | 中くらい |

| クラスターデキストリン | CCDパウダー | より胃もたれしにくい | 高価 |

CCDパウダーや粉飴(マルトデキストリン)を使う人が多いです。

上級者に向けてのワークアウトドリンクの作成方法は、この記事の中で紹介しています。

Q6.ダイエットにいつも失敗してしまう…成功のコツは?

結論:苦手を分析してアプローチを選択。続けられることが重要です。

ダイエットが上手くいかない人の特徴

- 食事制限が苦手

- 運動が苦手

- 続けるのが苦手

- 仕事などが忙しすぎる

- パッと簡単に痩せる方法があると思いがち

- 5kg減量する人より、10kg減量する人の方が減量期間が長くなってしまう。

- 速く痩せたいならいくつものアプローチを組み合わせて頑張る必要がある。

- リバウンドしないためには筋肉を残して減量する方法でやる必要がある。

そのうえで少しでも楽に取り組めるようにするテクニックを盛り込むことでダイエットを成功できます。

初心者でも気軽に続けられて、挫折しにくいダイエットの具体例をこちらの記事で解説しています。

▶ 【2025年版】ダイエット初心者が3ヶ月で-5kg達成する完全ガイド|厳しい制限なしの簡単スタート法

Q7.筋肉を落とさず減量したい!競技者向けの方法は?

次のことに意識して取り組んでみてください。

- 筋トレの強度を下げない。

- タンパク質を体重の2倍以上摂る。(体重70kgなら最低140g)

- 減量を急ぎすぎない。

- 一日の摂取カロリーを一気に下げすぎない。

- 炭水化物の摂取量に波をつける。(胸・背中・脚の日は多く、肩・腕・OFFの日は少なくなど)

減量しても筋肉量を保持する方法について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

実際にプロ選手やトレーニングに真剣に取り組む方に向けた専門的な記事となっています。

▶ 筋トレ効果を維持する減量方法|筋肉を落とさずに脂肪だけを減らす完全ガイド

Q8.ダイエットに効果的な有酸素運動とは?

結論:ランニングが一番効果が高いです。

クライアントさんが取り組んだ中で実績No.1なのがランニングです。男女問わず抜群の効果です。

始めは1回20分間を週3回。体力が付いてきたら1回の時間を40分まで増やしています。

「楽に走れる速さの中でできる限り早く」でやれば完璧

歩いてるのと変わらないスピードでも大丈夫!

楽に感じられるかが大事だよ!

- 有酸素運動では心拍数のコントロールが重要

- 心拍数の目安は110から130が目安

- 強度がきつすぎると時間を稼げなくなり、トータルの消費カロリーが低下する

- 心拍数は高すぎると脂肪ではなく糖をエネルギーにしてしまう

その他のおすすめ有酸素運動

エアロバイク

- テレビなど動画を観ながらでも気軽に取り組めます。

- 欠点は、意外と心拍数を上がらないことです。

- 無理に心拍数を上げようとせずに、時間を伸ばすのがおすすめ。

踏み台昇降運動

- 慣れてくれば、エアロバイクと同様に動画を観ながらでも可能です。

- 心拍数は比較的上げやすいです。

1日に240kcal消費できると、1ヶ月で1kg減量できます

- ウォーキング: 30分ほどのウォーキングで約150〜200kcalを消費できます。

- ジョギング: 20分ほどのジョギングで約200〜300kcalを消費できます。

- 筋トレ: 通常の筋トレ(150〜200kcal/30分)

ダイエットに効果的な有酸素運動の種類・やり方について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 【初心者向け】自宅でできる有酸素運動12選|器具なし・短時間で脂肪燃焼効果を最大化

Q9.初心者がまず揃えるべきトレーニングギアは?

結論:「トレーニンググローブ(手袋)またはパワーグリップ」、そして「トレーニングベルト」があれば十分です。

トレーニンググローブ

- マメや皮むけを防止

- 滑りにくく、安全に握れる

初心者がまず困るのが手の痛み。グローブは最も手軽に導入できるギアで、扱いやすく価格もリーズナブルです。

パワーグリップ

- ラバー素材で巻き直しも簡単

- 懸垂やローイング時の握力サポート

握力が先に限界を迎えてしまうと、背中など大きな筋肉を追い込みきれません。パワーグリップがあると狙った部位にしっかり刺激を入れられます。

トレーニングベルト

- 腹圧を高めてフォームが安定し、怪我を予防

- 高重量トレーニングを安全に行える

スクワットやデッドリフトなど、腰に負荷がかかる種目を始める際にはぜひ使いたいギアです。

おすすめ優先度は、

①パワーグリップ

②トレーニンググローブ

③トレーニングベルト

ベルトはゴツい方が安定するけど、

持ち運びが大変だよ!

初心者に便利なトレーニングに必要なギア(道具)について、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▶ 筋トレ効果を最大化!初心者から上級者までおすすめのトレーニングギア6選

▼トレーニングに関する質問はXで随時募集中!

X(旧Twitter)もしくは、こちらのお問い合わせフォームにちょっとした疑問もお気軽にお寄せください!

自分に合ったトレーニング方法を見つけて、長く楽しく続けよう!

トレーニングは、知識があるほど効果的に、そして「自分に合った方法」で取り組むほど楽しく続けられるものです。

本記事では、筋トレの基本原則から始まり、目的別の戦略、環境の選び方、食事やサプリ、ダイエットの実践テクニックまで、トレーニングに関する幅広い情報を網羅してきました。

大切なのは、「すぐに完璧を目指すこと」ではなく、「今日からできること」を1つずつ積み重ねていくこと。

あなたのライフスタイルや目的に合わせて、無理なく続けられるトレーニングを見つけていきましょう。

「今日はこれだけやれた」と思える一歩が、きっと未来の大きな変化につながります。

悩んだときは、基本に立ち返ることが大切です。そんなときにこのページが少しでも参考になれば幸いです。